3.3.4.2. Choix de manuscrits représentatifs

3.3.4.3. Contextes caractéristiques pour l’emploi du bémol

3.3.4.2.

Choix de manuscrits représentatifs

La présence du bémol (et du bécarre, dans certains cas) est une chose. Il s’agit maintenant d’évaluer la manière dont les manuscrits utilisent ces signes. Elle est très diverse d’un manuscrit à l’autre.

Nous nous limitons donc ici aux trois zones française, germanique et anglaise, les seules qui recourent au signe du bémol. Pour chacune d’elles, nous avons choisi quelques manuscrits représentatifs, sur la base de leur ancienneté et du répertoire qu’ils contiennent.

Pour la zone germanique, nous avons retenu un manuscrit de Klosterneuburg (xiie s.), un d’Aachen et un de Reichenau, tous deux du xiiie s. Nous y avons ajouté un manuscrit plus tardif, provenant de St. Georges de la Forêt Noire, en raison de l’étonnante parenté qu’il manifeste dans nos tableaux avec Hartker: et Saint-Gall 545, du xvie s., qui nous pemet d’apprécier la tradition de Saint-Gall sur une longue durée.

Pour la zone anglaise, nous avons retenu deux manuscrits du xiiie s., premiers témoins du bémol en Angleterre, publiés et indexés tous les deux : Worcester, et un antiphonaire de l’usage de Sarum.

Pour la zone française, la plus abondante dans l’emploi du bémol, les plus anciens manuscrits (dès le xiie s.) ont été choisis en fonction de la diversité géographique et culturelle : Evreux, Metz, Saint-Denis, Saint-Maur des Fossés et Vendôme (La Trinité). On leur a adjoint un manuscrit chartreux, en raison de l’usage particulier que cet ordre fait du bémol. Par contre, les manuscrits cisterciens ont été écartés[1]

3.3.4.3. Contextes caractéristiques pour

l’emploi du bémol

Le comportement de ces manuscrits dans l’emploi du bémol est étudié sur la base d’un ensemble de lieux variants caractéristiques pour chaque mode. Les manuscrits sont interrogés sur les contextes pour lesquels le bémol ou le bécarre sont probables au vu de la composition interne de la pièce (formules héritées de la modalité archaïque) ou de plusieurs témoignages de traditions différentes. A l’opposé, sont aussi retenus les cas où la qualité du si change à l’intérieur de la pièce.

Voici les contextes retenus[2] :

En 1er mode

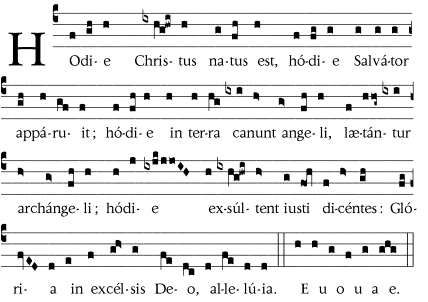

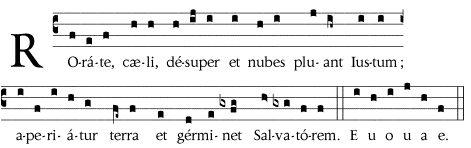

– les ornements aigus du la dans les formules héritées du mode archaïque de mi, en particulier tels qu’ils apparaissent dans l’ A. Hodie Christus:

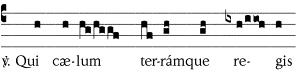

– l’avant-dernière syllabe à la médiante des versets de répons (la-si-si-la):

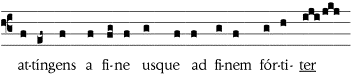

– l’intonation du type Canite tuba (ré-la-si),

En 2e mode

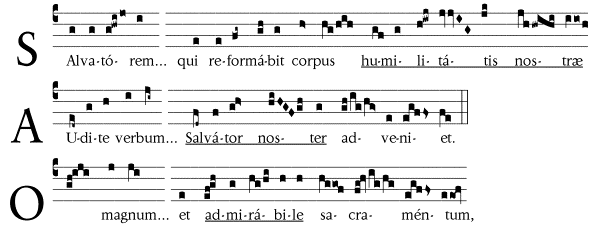

– le mélisme culminant des antiennes O:

En 3e mode

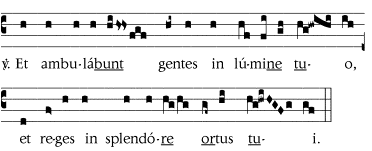

– l’ornement du la dans quelques formules de répons :

R. Salvatorem exspectamus… humilitatis nostræ

R. Audite verbum… salvator noster

R. O magnum mysterium… admirabile

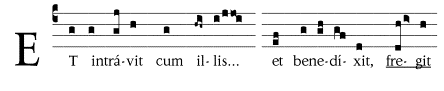

– les formules du type ré-la-si : A. Et intravit… fregit

En 4e mode

– l’ornement du la dans l’invitatoire Christus natus et autres invitatoires[3],

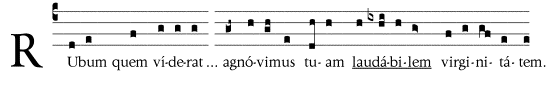

– l’ornement du la dans les récitations internes aux antiennes : A. Rubum

… laudabilem

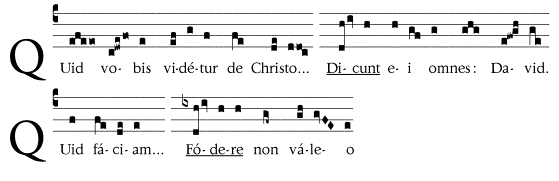

– les formules du type ré-la-si

– l’ornement du sol et du la dans certaines formules de répons :

R. Suscipe verbum… Maria

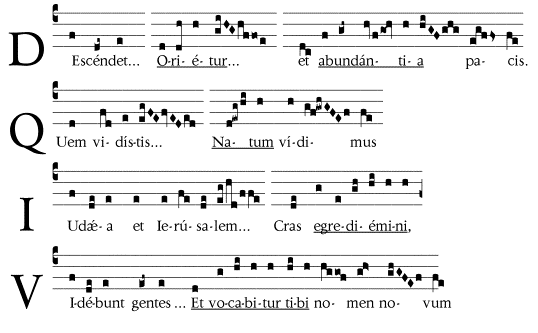

R. Descendet Dominus…orietur … abundantia

R. Quem vidistis… dicite

– les antiennes dites «en IVA»

En 5e mode

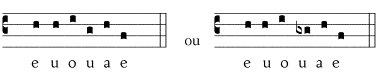

– la formule finale des versets de répons,

– la terminaison psalmodique des antiennes,

– quelques répons et antiennes sujets à l’alternance bémol/bécarre :

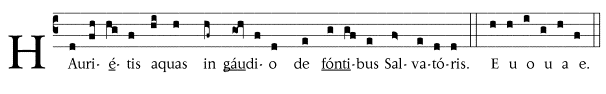

A. Haurietis aquas

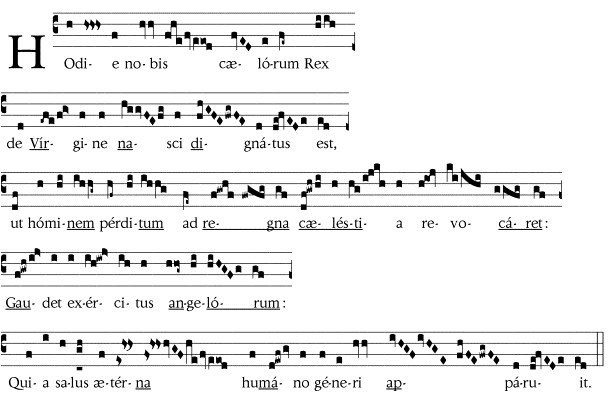

R. Hodie nobis cælorum

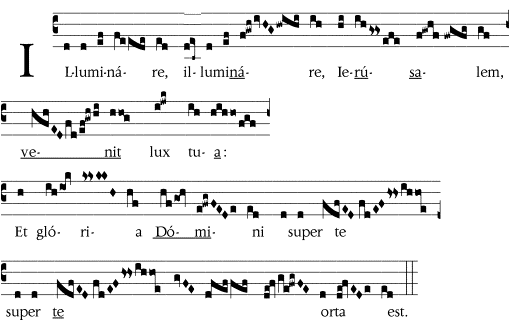

R. Illuminare

A. Omnis vallis

En 6e mode

– les scribes omettent facilement de préciser le bémol qui fait partie du vocabulaire du mode dès que la mélodie n’atteint pas le do aigu:

– l’écriture en do permet à certains manuscrits d’écrire un ton sous la finale.

A. Hodie intacta

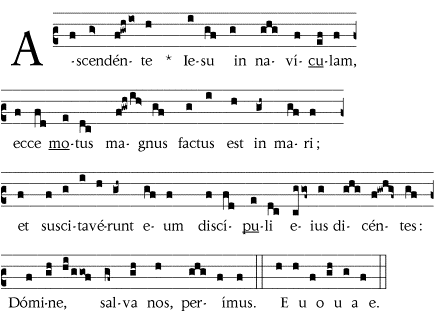

A. Ascendente Iesu in naviculam

A. Serve nequam

En 7e mode

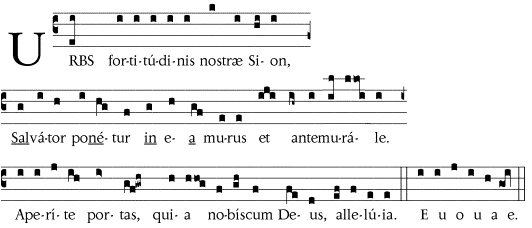

– la manière de noter l’alternance bémol/bécarre dans l’ Ant. Urbs fortitudinis,

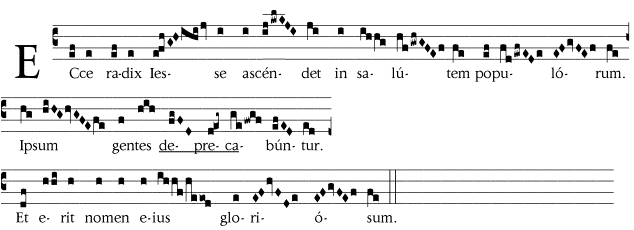

– quelques contextes de répons qui font souvent appel au si bémol :

R. Vidi portam civitatis… scripta

R. Ecce vicit leo… septem… avant dernier alleluia

R. Ecce radix… deprecabuntur

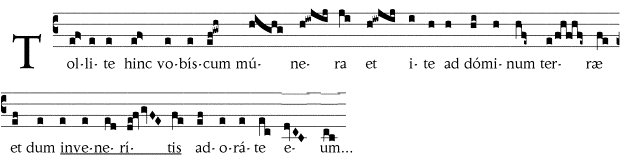

R. Tollite hinc…inveneritis

En 8e mode

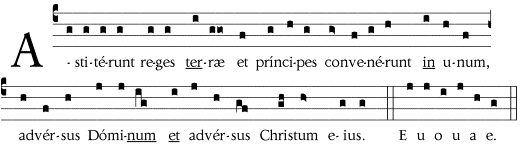

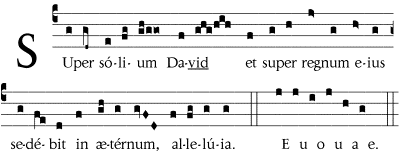

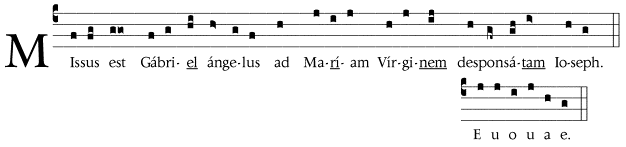

– les antiennes qui font appel au bémol:

A. Astiterunt

A. Super solium David

A. Missus est Gabriel (parfois alternance bémol/bécarre)

A. Dum ortus… procedentem

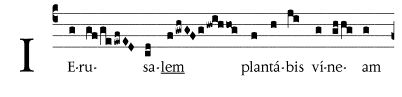

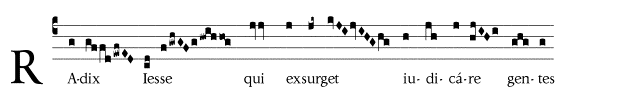

– certaines formules de répons :

R. Ierusalem plantabis

R. Radix Iesse

R. Ecce dies venient… suscitabo

– la finale des versets de répons fait apparaître une alternance bémol/bécarre dans certains manuscrits :