3.2.2. – 3.2.3 – 3.2.4

3.2.2. Ces variantes sont en petit nombre

3.2.3. Des «altérations cachées» dans le répertoire romano-franc?

3.2.4. Des «altérations cachées» dans le Propre de la messe?

3.2.2. Ces variantes sont en petit nombre

L’ensemble des antiennes du répertoire romano-franc de l’office nous est transmis par les manuscrits d’une manière assez homogène. La même pièce apparaît dans chaque manuscrit avec un certain nombre de variantes, relativement prévisibles, qui témoignent de la culture musicale propre au centre qui a édité le manuscrit.

Un ensemble de pièces échappe nettement à cette homogénéité: pour ces pièces, la tradition unifiée des manuscrits neumatiques va de pair avec une dispersion mélodique dans les témoins diastématiques.

Ces pièces sont en petit nombre et font figure d’exceptions. C’est important de le noter car le 1er type de variantes constituait au contraire un phénomène généralisé.

Dans certains cas, nous venons de le voir, cette dispersion des versions mélodiques semble provoquée par l’intervention d’une formule qui donne un caractère très inhabituel, voire exceptionnel, à la mélodie, comme dans Tu es qui venturus ou dans Circumdantes.

Dans d’autre cas, la mobilité du demi-ton, relativement bien intégrée par les notateurs dans les timbres mélodiques, provoque leur hésitation lorsque le contexte est imprévu, comme dans Ecce merces sanctorum, ou lorsque la tradition vivante favorise elle même un rapprochement, comme dans Germinavit. Nous avons aussi rattaché le cas Obtulerunt à des hésitations relatives à la notation de la qualité du si.

Certains décalages, comme celui rencontré dans Agatha lætissima, n’ont pas jusqu’à présent reçu d’explication satisfaisante. Peut-être ce cas correspond-il à une simple coïncidence de variantes locales en des régions éloignées et sans contact[1].

Avec O vos omnes, provoqué par un passage mélodique impossible à écrire pour le système de notation diastématique en usage à l’époque médiévale, nous sommes peut-être devant un phénomène d’un autre ordre, analogue à ceux qui ont été signalés pour le Propre de la messe.

3.2.3. Des «altérations cachées» dans le répertoire romano-franc?

Le phénomène qui se produit avec O vos omnes est en effet relativement familier pour ceux qui fréquentent les pièces du Propre de la messe[2]. Au cours de la dernière décennie, il a fait l’objet de l’attention de plusieurs chercheurs, notamment Charles Atkinson[3], Karl Prassl[4] et Rupert Fischer[5]. Ces recherches ont donné une nouvelle actualité aux travaux déjà anciens de Urban Bomm[6], Heinrich Sowa[7] et Gustav Jacobsthal[8], dont la discutable expression d’«altération chromatique» a au moins le mérite d’ouvrir un débat sur la terminologie.

Les antiennes du Propre de la messe contiennent quelques passages où les manuscrits diastématiques divergent de façon étonnante, tandis que que la tradition neumatique demeure très unifiée. Comme dans l’office, il s’agit d’un petit nombre de cas, qui doivent être regardés comme des exceptions.

Ici, l’étude des variantes de la tradition manuscrite des antiennes de l’office ne peut que gagner à un rapprochement avec le Propre de la messe. Les tableaux comparatifs de ces quelques cas sont joints en annexe. Ils permettent une analyse approfondie.

L’élaboration d’une terminologie adéquate relève d’une autre étude: faut-il parler de chromatisme, d’altérations cachées[9] ou d’exception au diatonisme? Nous nous limitons ici à présenter les faits qui ressortent de la comparaisons des manuscrits, dans la mesure où ils contribuent à éclairer les variantes que nous avons rencontrées dans les antiennes de l’office.

3.2.4. Des «altérations cachées» dans le Propre de la messe?

Un recensement systématique dans les chants du Propre de la messe nous a permis de mettre en évidence les 30 cas suivants:

|

In. Populus Sion. |

|

Al. Lætatus sum. |

|

Gr. Qui sedes. |

|

Of. Confortamini. |

|

Of. Tollite portas. |

|

Co. Exsulta filia Sion. |

|

Gr. Diffusa est. |

|

Gr. Speciosus. |

|

Co. Dicit Dominus implete. |

|

Of. Diffusa est. |

|

Co. Illumina. |

|

Co. Scapulis suis. |

|

Of. Precatus est. |

|

Co. Tu mandasti. |

|

Gr. Exsurge fer opem. |

|

In. Miserere mihi Domine. |

|

Of. Eripe me (3e mode). |

|

Of. Custodi me. |

|

Co. Surrexit Dominus. |

|

Of. In die solemnitatis. |

|

Of. Erit vobis. |

|

Co. Data est mihi. |

|

Of. Confirma hoc. |

|

Co. Pacem meam. |

|

Co. Simon Ioannis. |

|

Of. In omnem terram. |

|

Gr. Propter veritatem. |

|

Co. Cantabo Domino. |

|

Co. Primum quaerite. |

|

Co. Aufer a me. |

Dans ces trente cas, on constate une dispersion notable des manuscrits diastématiques sur tout ou partie de la pièce ou sur certains enchaînements d’incises.

Si on écarte les contextes susceptibles de diverses explications (accumulation de variantes régionales, influences théoriques, équivalences modales), quelques cas subsistent qui permettent les constatations suivantes.

Les sigles utilisés, ici et dans les tableaux annexes, pour désigner les manuscrits sont – à une exception près – ceux du projet d’édition critique du Graduel romain[10]:

|

Alb |

Paris, BnF lat 776 |

|

Ben1 |

Benevento, Bibl. cap. 33 |

|

Ben3 |

Benevento, Bibl. cap. 39 |

|

Ben5 |

Benevento, Bibl. cap. 34 |

|

Cas1 |

Città del Vaticano, Bibl.

Apost. Vat. Lat. 6082 |

|

Cha |

Chartres, Bibl. Municipale 47 |

|

Clu1 |

Paris, BnF lat 1087 |

|

Clu2 |

Bruxelles, Bibl. Royale II 3823 |

|

Den1 |

Paris, Bibl. Mazarine 384 |

|

Den2 |

Paris, BnF lat 1107 |

|

Dij |

Montpellier, Bibliothèque

Interuniversitaire Médecine H 159 |

|

Ein |

Einsiedeln, Stiftsbibl. 121 |

|

Eli |

Collection privée, graduel

du "Mont-Renaud" |

|

Ept |

Darmstadt, Hessischen Landesbibl.

1946 |

|

For |

Modena, Bibl. cap. O. I. 7 |

|

Gal1 |

Sankt. Gallen, Stiftsbibl. 359 |

|

Iri |

Oxford, Bodleian Library

Rawlinson C.892 |

|

Klo |

Graz, Universitätsbibliothek

807 |

|

Lan |

Laon, Bibl. Municipale 239 |

|

Mod1 |

Modena, Bibl. cap. O. I. 13 |

|

Rop |

St. Petersbourg, Bibl. nationale

Saltykov-Schedryn O.v.I.6 |

|

Sta1 |

London, British Lib. add 18031-32 |

|

Tou |

London, British Lib. Harleian

4951 |

|

Van2 |

Verdun, Bibl. mun. 759 |

|

Yrx |

Paris, BnF lat 903 |

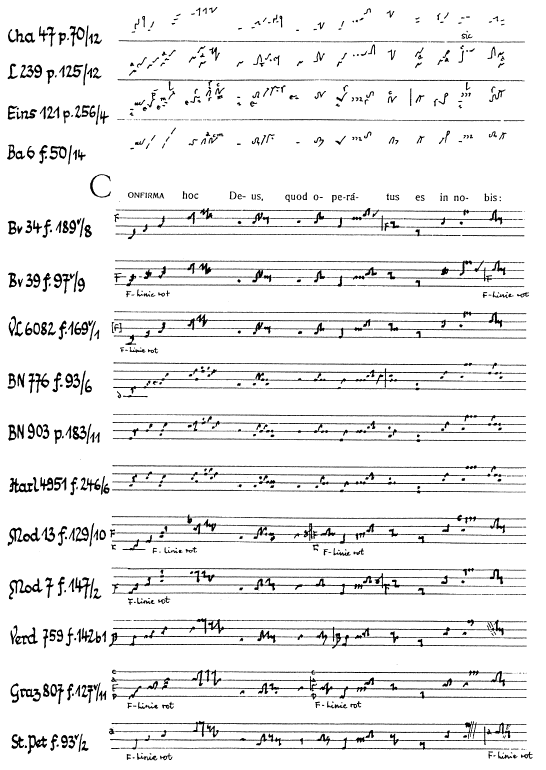

Offertoire Confirma hoc[11]

La mélodie de l’intonation est marquée par une succession d’unissons entre les premières syllabes, comme le signalent Ein, Alb et Ben5, et parfois Cha.

– Con: tierce remplie par le quilisma (majorité des manuscrits), ou vide (Van2 Rop). La tierce est mineure dans tous les manuscrits (sauf Ben5). La position du quilisma à l’intérieur de la tierce est incertaine. L’unisson entre la première et la deuxième syllabe est confirmé par le «q» de Cha.

– entre Con et fir: le «q» de Cha.

– fir: une seconde majeure (unanimité des manuscrits)

– entre fir et ma: unisson (Ein Ben5 Cas1 Alb Mod1 For Van2 Rop): un ton (Ben3 Klo): une tierce mineure (Yrx): une quarte (Tou).

– ma: un scandicus de tierce mineure avec demi-ton au grave (Bv 34, VL 6082, Modena 13, Modena 7, probable chez les trois aquitains): majeure (Bv 39, Graz 807): un pes de seconde majeure (Verdun 759, St Petersbourg).

– entre ma et hoc: unisson (unanimité des manuscrits).

– hoc: formule classique du 4e mode (unanimité des manuscrits).

– entre hoc et Deus: quarte (tous les manuscrits, sauf Bv 34 qui donne une tierce).

Toute la fin de la pièce, dans l’ensemble des mansucrits consultés suit le vocabulaire des offertoires du 4e mode.

Tableau synoptique de l’intonation de l’offertoire Confirma hoc[12]

La disposition mélodique proposée par Paris, BnF lat 776, f° 93[13] mérite d’être étudiée attentivement.

Paris BnF lat 776, f° 93.

Le manuscrit ne possède pas de clé. La ligne de réglure correspond ici à la première notre du neume de Confir-ma. En plaçant la finale de Deus sur mi (avec l’unanimité des manuscrits), on lit la mélodie suivante:

|

Con |

tierce mineure (un ton suivi d’un demi-ton) |

|

Con-fir |

unisson |

|

fir |

seconde majeure |

|

fir-ma |

unisson |

|

ma |

tierce mineure (un demi-ton suivi d’un ton) |

|

ma hoc |

unisson |

|

hoc Deus |

quarte juste. |

C’est une disposition inhabituelle des tons et des demi-tons que les premiers systèmes diastématiques de notation ne peuvent pas transcrire. Ne serait-ce pas la raison de la dispersionqui affecte les manuscrits diastématiques dans cette intonation?

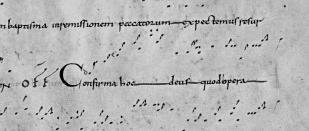

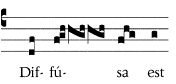

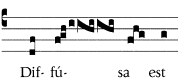

Offertoire Diffusa est

Un cas analogue se

présente avec l’intonation de l’offertoire Diffusa est (tableau comparatif en annexe):

Cette version,

donnée par Yrx

(f° 23v), avec la majorité des manuscrits diastématiques, ne

correspond pas aux versions neumatiques[14], qui donnent une note de plus dans

l’ascension mélodique de la deuxième syllabe:

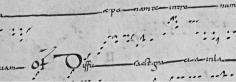

Chartres, Bibl. Municipale 47,

f° 11v.

Dès le

début de sa, les

manuscrits se rassemblent sur les formules du 8e mode autour de sol. Mais l’enchainement proposé par Ben5 (f° 49) est un peu étonnant:

A l’exception

de Dij, témoins neumatiques et

diastématiques s’accordent sur l’enchaînement

d’unisson entre Di et fu.

La

leçon de Alb (f° 26) est ici encore très

intéressante: à l’exception de Saint-Denis, c’est le

seul de nos manuscrits diastématiques dont la mélodie corresponde

aux manuscrits neumatiques:

Mais, dans ce cas, ce

serait aussi le seul à donner un ton plein – et non une tierce

minaeure – sur la première syllabe de l’intonation.

Peut-être ces

divergences apparemment inexplicables révèlent-elles un contexte

mélodique exceptionnel, que les systèmes de notation

diastématiques de l’époque ont été incapables

de représenter.

L’accumulation

des lettres significatives dans Ein (ou Cha):

Einsiedeln,

Stiftsbibl. 121, p. 70

ainsi que les notes tironiennes de Laon 239, témoigeraient du souci

des manuscrits neumatiques de consigner quelque chose de la complexité

de ce passage.

Devant ces

témoignages, on est améné à se demander quelle

lecture intervallique il faudrait donner de la version de Paris, BnF lat 776,

dont le système d’écriture ne précise pas de

clés.

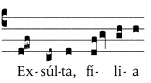

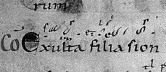

Communion Exsulta

filia[15]

Il s’agit encore du contexte d’une intonation:

(Paris, BnF lat 903, f° 9)

Dans leur majorité, les manuscrits

s’accordent sur la mélodie du premier mot, Exsulta:

Ex: tierce mineure avec demi-ton

supérieur[16],

Ex / sul: descente de quarte juste,

sul: pes liquescent d’un ton ou

de deux tons,

ta: retour au degré initial,

Ils s’accordent aussi largement sur la

mélodie du mot suivant: enchaînement discuté ci-dessous,

fi: scandicus par degrés

conjoints (Klo Van Alb Ben5 Iri),

fi / li: unisson (Ein Cha Van Alb Yrx

Ben Iri Dij Clu2 Sta1 Den2),

li: un pes d’un ton

(unanimité des témoins).

Enchaînement ta / fi:

La multiplicité et même la quasi-incohérence des lettres de Einsideln 121 attire l’attention.

Einsiedeln, Stiftsbibl. 121, p. 29.

Entre les deux mots Exsulta et filia, un e (equaliter) a été dessiné par dessus un i (iusum, inferius).

Or, en ce point le comportement des autres manuscrits est divergent. Ils indiquent soit:

– un unisson (Rop Alb Yrx Ben5 Dij Clu2 Sta1 Den2),

–

un ton (Klo Van2),

–

un demi-ton (Iri).

Ici encore, Gaillac

apporte de précieux renseignements.

Paris, BnF lat 776,

f° 13.

A la fin de l’antienne, l’ébauche de ton psalmodique est

suivie de la réintonation «a latere» ecce rex. L’unisson entre la finale du ton et la

première note de ecce est parfaitement lisible. L’intonation de la pièce se fait

donc sur la finale du 4e mode.

La neumatique est

caractérisée: un scandicus quilismatique pour la 1ere

syllabe (Ex-), un scandicus

ordinaire (voire un salicus) sur la 4e (fi-).

La communion Exsulta

filia ne serait-elle pas une

de ces pièces qui ont conservé un degré mobile au

voisinage de la finale du mode, comme la communion Beatus servus[17] et l’introït Exaudi Domine? Un phénomène relativement bien

connu depuis la mise en évidence des racines communes du 1er

et du 3e mode[18].

L’originalité

propre de Exsulta résiderait dans le fait que cette mobilité soit entendue dès

les toutes premières syllabes de la pièce.

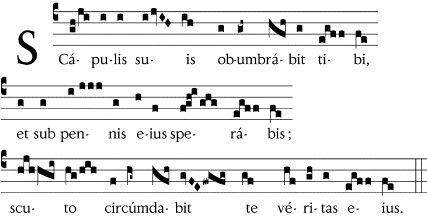

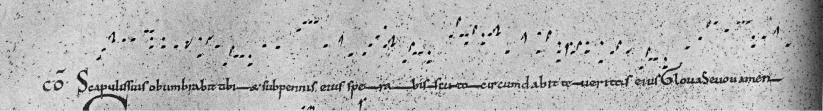

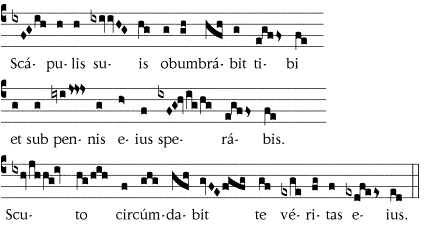

Communion Scapulis

suis

La communion du 1er dimanche de Carême rçoit cette mélodie dans le graduel de Saint-Yrieix:

Paris, BnF lat 903, f° 38.

Mais notre tableau synoptique donné en annexe révèle une dispersion des différents manuscrits diastématiques en des points précis du discours musical. Pour l’explication, nous renvoyons au commentaire donné par Fischer[19] et à son tableau comparatif. Nos conclusions, fruits de recherches indépendantes, sont identiques.

Nous voulons seulement faire remarquer comment, cette fois encore, Paris BnF lat 776, en raison même de la simplicité de son système de représentation, est en mesure de rendre compte d’une telle mélodie.

Paris, BnF lat 776, f° 36v.

Cette composition est particulièrement complexe, bien que réalisée à partir de formules traditionnelles:

– les deux premières phrases sont du 4e mode, avec dominante la et finale mi (le si est variable):

– la troisème phrase relève du 3e mode, écrit avec dominante la et finale ré (le mi est variable).

L’originalité mélodique résulte dans l’enchaînement de ces deux phrases, les deux domainates se retrouvant à la même hauteur absolue.

Séparément, les deux parties ne posent aucun problème de notation. Unies dans la même composition, elles ont représenté une impossibilité d’écriture pour les manuscrits diastématiques, qui n’avaient pas la possibilité de représenter deux degrés mobiles dans la même pièce.

Aujourd’hui, on pourrait écrire la mélodie de Gaillac:

La multiplication des variantes et la dispersion des manuscrits diastématiques ne seraient-elles pas dues à cette impossibilité d’écriture? Les manuscrits n’ont-ils pas choisi de représenter validement telle ou telle partie, au détriment des enchaînements? C’est ce que laisse penser la confrontation du témoignage de Paris, BnF lat 776 avc celui des autres manuscrits (cf. tableau annexe).

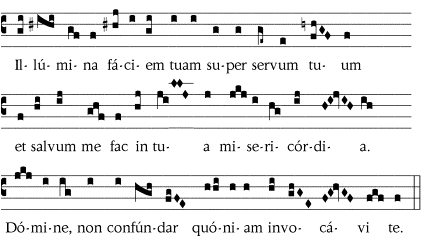

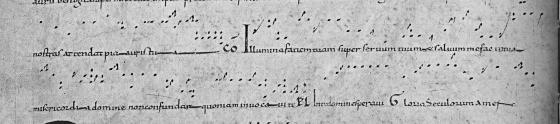

Communion Illumina

A la lumière

des cas qui viennent d’être étudiés, cette communion,

signalée par Jacobsthal[20] et Fischer[21], n’apporte pas de difficulté

nouvelle (voir le tableau comparatif en annexe).

Le graduel de

Saint-Yrieix lui donne la mélodie suivante:

Paris, BnF lat 903,

f° 30v.

Cette fois,

après avoir remarqué au passage les lettres de Ein et le signe spécial de Dij sur Il-lu-mina, l’attention est attirée par la

divergence des manuscrits diastématiques au changement d’incise tuam / super: un ton (Klo et Clu2), une tierce mineure dans les autres. Laon 239

emploie d’ailleurs ici le iusum tironien[22]. Puis on assiste à l’apparition

du bémol à l’intérieur de la tierce

«modale» (Van2 Rop Dij Sta1 Den2).

Après servum

tuum, aucune divergence

notable n’apparaît entre les témoins diastématiques:

la composition épouse les formules et le vocabulaire

«classiques» du premier mode.

Ainsi, la tradition

diastématique nous apparaît-elle ici encore se disperser sur une

pièce qui fait l’unité des manuscrits neumatiques. Cette

dispersion ne serait-elle pas la conséquence de certaines limites du système

de notation?

C’est

d’autant plus probable que la mélodie proposée par Paris,

BnF lat 776, ne peut pas, elle non plus, être notée avec les

conventions habituelles des manuscrits diastématiques: 4 lignes, une

clé et une seule altération.

Paris, BnF lat 776,

f° 31v.

Aujourd’hui, une

telle mélodie pour être écrite, nécessiterait

l’utilisation du dièze: