3.2

Le 2e type de variantes

3.2.1. Dans les antiennes de l’office

Antienne Ecce merces sanctorum

En continuité directe avec ce qui précède, l’étude quelque 1500 antiennes avec leurs variantes locales, a fait apparaître un phénomène qui semble mériter une attention particulière. Il arrive que la tradition des manuscrits diastématiques se disperse, tandis que celle des manuscrits neumatiques reste très unifiée[1].

Il s’agit d’un petit nombre d’antiennes appartenant toutes au fonds le plus ancien. En première lecture, le comportement des manuscrits pourrait être analysé comme une accumulation de variantes locales ou régionales (cf. notre 1er type). Mais l’ampleur des variantes, le fait qu’elles mettent parfois en cause la composition modale de l’antienne, et l’examen comparatif des leçons proposées par les manuscrits diastématiques, invitent à approfondir la réflexion.

3.2.1. Dans les antiennes de l’office

Les antiennes de l’office, en raison de leur style de composition moins élaboré que celles de la messe, présentent peu de cas spectaculaires.

Gevaert avait forgé pour ces cas atypiques le terme de «cantilènes déraillées»:

«Ce sont des phrases musicales qui, dans une certaine portion de leur longueur, ont été accidentellement jetées hors de leur voie mélodique, qu’elles suivent à un degré de distance»[2]

Pour empirique que soit la définition, elle représente bien le sentiment éprouvé devant une composition dans l’ensemble assez «ordinaire» dont une incise est affectée par la dispersion des témoignages mélodiques manuscrits. La meilleure illustration de la définition que Gevaert appliquait au timbre «IVA» nous semble donnée par l’étonnant «déraillage» mélodique qui se manifeste dans l’antienne Agatha lætissima.

Antienne Agatha lætissima (CAO 1306, tableau 853)

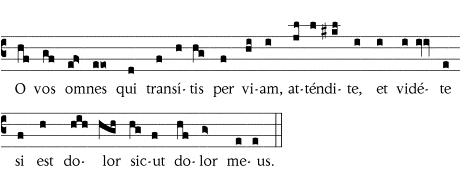

Du début (Agatha) à quasi, et de agonem jusqu’à la fin, les manuscrits s’accordent, à quelques ornements près. Entre epulas et invitata, ils se dispersent en 4 groupes:

|

–

la sol fa |

sol

la la sol la si la si si la |

K1 F2 |

|

–

sol fa mi |

fa

sol sol fa sol la sol la la sol |

K2 |

|

–

la sol fa |

fa

sol sol fa sol la sol la la sol |

Bv21 W Tol2 |

|

–

mi ré do |

mi

fa mi ré fa fa ré fa fa fa mi |

D[3] |

Antienne

Obtulerunt (CAO 4103)

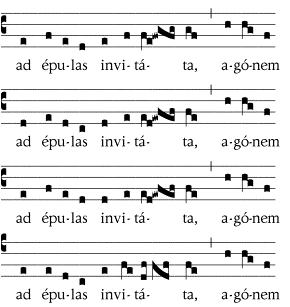

L’antienne Obtulerunt nous confronte à un phénomène analogue.

Nous verrons plus bas[4] qu’elle constitue, dans Karlsruhe, Badische Landesbibliothek SG VI, un cas rare d’écriture transposée du 1er mode en finale la, avec teneur psalmodique sur mi[5] – ce qui confirme le «si bémol» de l’intonation.

Le si bécarre de Domino est affirmé par les traditions de Paris, BnF lat 12 044 et de Metz, BM 83, avec une force d’autant plus grande que le si de l’intonation est explicitement bémol.

La formule de Domino est fréquente dans le répertoire du Propre de la messe et des répons. Elle est précieuse pour la détermination de la qualité du si, car son étude a démontré que, au moins dans la tradition germanique du Propre, si la clivis est d’un ton, alors le porrectus est lui aussi d’un ton[6].

Le comportement de Karlsruhe SG VI est curieux. Sur Domino, il est seul à proposer cette version mélodique, qui est exacte du point de vue des neumes et des intervalles, mais décalée d’un degré vers le bas dans la notation.

Or, ce n’est pas une erreur de copie. En effet, la mélodie commune a d’abord été copiée, puis grattée et remplacée par celle-ci, comme on le voit bien sur le manuscrit:

Karlsruhe, Badische Landesbibl. S. Georges VI, f° 106v.

La démarche contraire se comprendrait aisément: elle correspondrait à la correction d’une erreur. Mais celle-ci soulève d’autant plus de questions que ce contexte mélodique d’alternance entre si bémol et si bécarre apparaît comme un hapax dans les antiennes du 1er mode.

La transposition inhabituelle choisie par Karlsruhe permet au scribe d’affirmer facilement le demi-ton de Obtulerunt, mais constitue un handicap complet lorsqu’il s’agit de rendre les intervalles exacts de la formule de Domino: il faudrait pour cela disposer d’un fa dièze.

On peut se demander si le copiste n’a pas intentionnellement écrit un degré plus bas la mélodie de Domino, afin d’en décrire précisément les intervalles. Pour l’enchaînement avec ce qui précède et ce qui suit, il se serait confié à la mémoire des chanteurs. Attitude exceptionnelle pour un contexte rarissime.

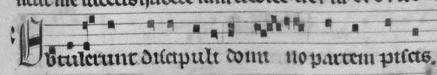

Antienne Germinavit (CAO 2941)

L’antienne Germinavit se présente sous la forme d’un 1er mode classique, presqu’un timbre mélodique, dans de nombreux manuscrits. Plusieurs témoins lui donnent cependant la finale mi[7], tandis que la tradition sangallienne se révèle fluctuante au cours du temps: Hartker donne le 1er mode[8], Sankt. Gallen 545 le 4e.

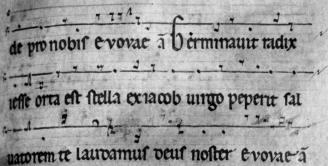

Piacenza, Biblioteca capitolare 65, f° 289v.

Il ne s’agit pourtant pas d’une de ces hésitations sur le ton psalmodique comme on en rencontre fréquemment. En effet, quelques manuscrits modifient tout ou partie de l’antienne, en l’orientant vers un langage du 4e mode. En schématisant le discours mélodique, la dispersion peut se résumer ainsi:

|

|

1e

incise |

2e

incise |

3e

incise |

4e

incise |

ton

psalmodique |

manuscrit |

|

groupe 1 |

ré-sol-ré |

fa-la-fa |

fa-la-sol-ré |

sol-la-fa-mi-ré |

1 |

Fir ; K2 ; Pia ; W ; Silos ;

Bv21 ; F2 ; D ; Tol1 ; Tol2 |

|

groupe 2 |

la-ré-la |

do-mi-do |

do-mi-ré-la |

ré-mi-do-sib-la |

4 |

Mz |

|

groupe 3 |

mi-la-mi |

sol-si-sol |

sol-si-la-mi |

la-si-sol-fa-mi |

4 |

K1 ; Kl |

|

groupe 4 |

ré-sol-ré |

fa-la-fa |

fa-la-sol-ré |

la-si-sol-fa-mi |

4 |

A ; SG 545 ; Paris BnF lat 784 ; Paris BnF nal 1236 |

Jean Claire a signalé un groupe d’antiennes, de la famille Hic est discipulus ille (CAO 3051) et Hic est discipulus meus (CAO 3052), qui se rapprochent de ce comportement[9]. Il a montré que ces contextes correspondaient à une amphibologie «étymologique» entre 1er et 3e mode.

J. Claire, RG 41 (1963), tableau Ha.

L’antienne Germinavit se rattache à une problématique analogue, celle de la proximité entre 1er et 4e modes. A ce titre, elle ne mériterait pas d’être plus longuement traitée ici. Pourtant, du point de vue de l’étude des variantes, le comportement singulier de trois manuscrits est intéressant à approfondir.

Dans Vercelli, Bibl. cap. 70, la fin de l’antienne, à partir de te, et la fin du ton psalmodique ont été partiellement grattées. Subsistent des informations contradictoires: la finale de l’antienne est mi, mais la terminaison psalmodique est du 1er ton, de type 1g: mais on devine encore le mi qui accorderait cette terminaison avec un 4e mode.

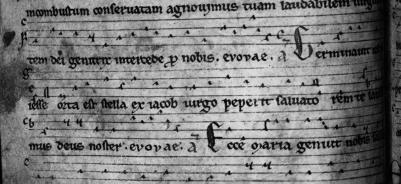

Vercelli, Bibl. capitolare 70, f° 77: les grattages sont manifestes.

Metz, Bibl. Mun. 83 note l’ensemble en finale la, avec le 4e ton psalmodique sur ré et une finale d’antienne qui fait entendre le si bémol alors que le début de l’antienne faisait entendre le si bécarre.

Metz, Bibl. mun. 83, f° 47v.

Aachen, Domarchiv 20 donne l’antienne en 4e mode, mais avec un décalage interne: la dernière incise s’enchaîne avec ce qui précède par une quinte, alors que dans les autres manuscrits l’enchainement se fait toujours par une quarte (ré-sol, mi-la ou la-ré).

Aachen, Domarchiv 20, f° 31v.

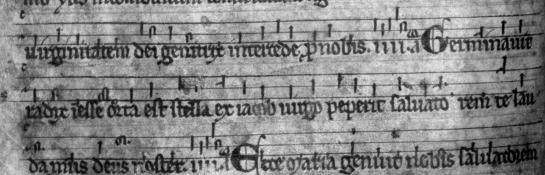

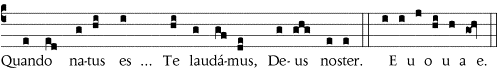

Au témoignage de ces trois manuscrits, c’est donc la fin de l’antienne qui constitue la partie «sensible». Or, il est remarquable que l’une des antiennes précédentes dans le même office, Quando natus es, d’un langage assez «classique» du 3e mode, se termine par les mêmes mots qui concluent Germinavit.

Mêmes mots, en même situation, affectés

de la même neumatique et de la même mélodie que dans Germinavit, mais dans deux modes différents: le 1er

et le 3e.

Germinavit n’est pas, comme Hic est discipulus, représentative d’une famille qui serait globalement affectée des mêmes variantes. Elle est seule et composée de formules stables du 1er mode.

Ne pourrait-on donc penser que l’extrême proximité des contextes a joué le rôle, sinon d’une cause des multiples variantes de Germinavit, du moins d’un renforcement des risques de confusion entre les cadences du deuterus et celles du protus? Ces confusions ont ensuite pu être relayées par des mises en formes plus théoriques réalisées par les scribes et les chantres: adaptation du ton psalmodique à la fin de l’antienne, adaptation du début de l’antienne au ton psalmodique, etc.

Antienne

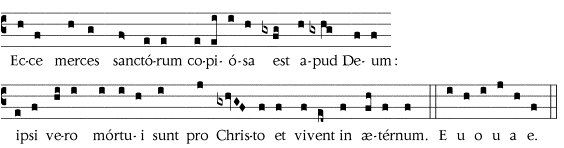

Ecce merces sanctorum (CAO 2524)

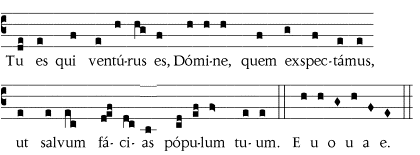

Cette pièce, du commun de plusieurs martyrs, apparaît dans les manuscrits avec trois tons psalmodiques possibles: le 4e, le 5e et le 8e. Mais la question de l’attribution du ton psalmodique est un sujet mineur, qui reflète les variantes qu’on rencontre dans la composition. Voici la version qu’en donne un manuscrit anglais, Cambridge Magdalene College F.4.10 (p. 320):

Le dessin neumatique est pratiquement identique dans tous les manuscrits, mais un décalage apparaît à l’interface de la première et de la deuxième incise, entre sanctorum et copiosa, et la tradition mélodique se divise en 5 groupes.

Cette dispersion se traduit de manières diverses selon l’ornementation adoptée par chaque tradition: unisson ou non entre sanctorum et copiosa, taille de l’intervalle ascendant sur copiosa (sixte, quinte, quarte, tierce). On peut la schématiser ainsi, à quelques ornements près, et en sachant que la qualité du si n’est pas toujours précisée:

|

|

merces sanctorum |

copiosa |

ton |

manuscrit |

|

groupe 1 |

… fa mi ré ré |

ré ré-la la sol |

4 |

K2; Kl; Prague Univ. XII.C.3 |

|

groupe 2 |

… fa mi ré ré |

ré ré-sol sol fa |

4 |

St-Gall 545 |

|

groupe 3 |

…

mi ré do do |

do sol sol fa |

4 |

Silos; Roma Casanat. 1574[10]; |

|

groupe 4 |

… mi ré do do |

do do-la la sol |

4 |

A; Lucca 601-3; Paris BnF lat 12 044 |

|

groupe 5 |

… do si la sol |

la do do si |

8 |

Bv 21 (et peut-être St-Gall 387, qui donne le 8e ton) |

Un deuxième décalage se produit à l’articulation de la deuxième et de la troisième incise, entre Deum et ipsi.

|

|

apud

Deum |

ipsi

vero |

|

|

groupe 1 |

… sol fa

mi mi |

ré mi sol-la la |

K2; Prague Univ. XII.C.3; St-Gall 545; Silos; Lucca

601-3; A |

|

groupe 2 |

… sol

fa-mi ré ré |

ré mi sol-la la |

Kl |

|

groupe 3 |

… do do-si la la |

sol la do ré |

Bv 21; Roma Casanat. 1574; Sarum; Lyon

Chappée ; |

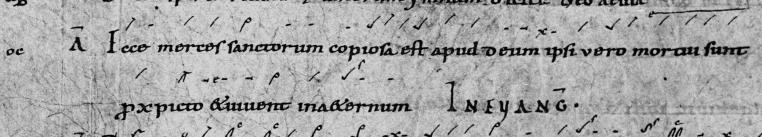

Cette antienne est aussi intéressante car elle nous montre un cas où la tradition de Saint-Gall a varié au cours du temps, notamment pour le ton psalmodique, le 8e dans le manuscrit 387, le 4e dans le manuscrit «de Hartker».

On remarque d’ailleurs que, même dans un manuscrit aussi peu concerné par la diastématie que Hartker, les subtilités des enchaînements ont laissé une trace dans l’écriture neumatique.

Sankt Gallen, Stiftsbibl. 390-391, p. 370 (176).

A deux reprises, la configuration des neumes attire l’attention: entre la 2e et la 3e incises (deum/ipsi), il y a une nette dénivellation entre les deux tractulus, tandis qu’entre la 3e et la 4e (christo/et), le e (equaliter) apporte une précision plutôt superflue dans une succession de tractulus.

L’antienne est formée de formules connues. Du point de vue modal, elle ne constitue pas un cas exceptionnel dans le répertoire romano-franc: elle relève du protus-quarte avec un si mobile. Le comportement des manuscrits est proche de celui qu’ils adoptent pour les le timbre antiphonique appelé «IVA»[12].

Qu’est-ce qui peut faire la différence? Le caractère assez insolite de la succession des incises contribue peut-être à renforcer une certaine étrangeté de couleur qui naît de la mobilité du si: l’antienne Ecce merces apparaît en fait comme un hapax dans le répertoire de l’office.

Antienne

Circumdantes (CAO 1809)

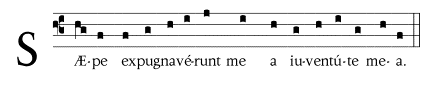

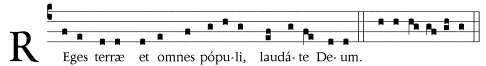

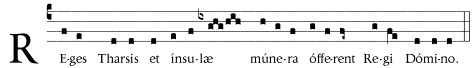

Cette antienne des Laudes du dimanche des Rameaux, attire, elle aussi, l’attention par la dispersion du témoignage mélodique donné par les manuscrits. Elle est classée par la majorité d’entre eux en 1er ou en 2e mode, et apparaît d’emblée liée à un groupe de plusieurs antiennes qui, sans former une mélodie-type, présentent toutefois d’étroites parentés: Sæpe expugnaverunt, Reges terræ, Reges Tharsis.

![]()

Sankt. Gallen, Stiftsbibl. 390-391, p. 174

Dans ses trois premières incises, elle emploie des formules du 1er mode (ou de son plagal), comme on les trouve dans les antiennes de la même famille:

Piacenza, Bibl. capitolare 65, f° 301r.

Karlsruhe, Badische Landesbibl. S. Georges VI, f° 74.

Metz, Bibl. Mun. 83, f° 52.

Ces trois antiennes, systématiquement attribuées au 1er ou au 2e ton, se présentent de façon très homogène dans la tradition manuscrite, pratiquement sans variantes.

Il n’en va pas de même pour Circumdantes, que de nombreux manuscrits affectent de variantes, surtout dans l’incise finale, certains lui attribuant même le 8e ton psalmodique. Mais cette fois encore, la question ne se réduit pas à une simple interrogation sur le ton psalmodique.

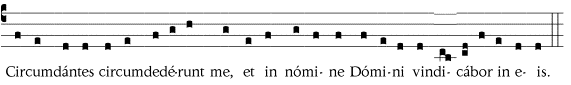

Les mélodies proposées par les manuscrits se répartissent en trois groupes.

Au 1er groupe se rattachent: SG 545, K1, K2, Kl, W, Lucca 602, Bv 21, Silos 9.

Karlsruhe, Badische Landesbibl. Aug. LX, f° 84[13]

La dernière incise, qui s’enchaîne à l’unisson avec la troisième, fait place à une formule assez inhabituelle dans ce contexte[14]. Liée au mode archaïque de ré, elle fait entendre le si grave, de qualité non précisée, exceptionnellement rare en 1er mode.

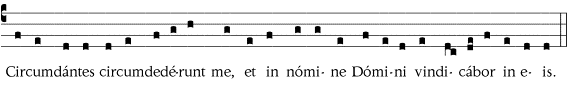

Un second groupe de témoins se caractérise par une dernière incise conforme aux cadences «classiques» du protus: Firenze Arcivesc., F2, Roma, Vall. C.5, Ivrea 64.

Firenze, Arcivescovado, s.n., f° 102v.

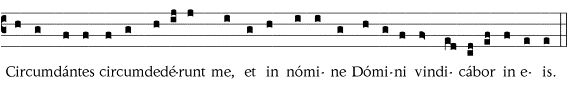

Un troisième groupe, où l’on trouve Paris, BnF lat 17 296, Piacenza 54 et 65, Toledo 48.14, écrit l’antienne en finale sol, et lui attribue le 8e ton.

Paris, BnF lat 17296, f° 124v.

De tels phénomènes présentent d’étroites ressemblances avec ceux qui ont été mis en évidence par Jean Claire et lui ont permis de dégager les concepts de l’évolution modale: sans doute J. Claire parlerait-il, dans ce dernier cas, de «descente de la finale». Mais ce n’est pas cet aspect que nous tenons à souligner ici.

Les antiennes Saepe expugnaverunt, Reges terræ, et Reges Tharsis ne provoquent aucune divergence notable dans la tradition manuscrite. Alors, pourquoi Circumdantes? Les trois autres antiennes ne comportent pas la curieuse finale de Circumdantes. On peut se demander dans quelle mesure la dispersion des témoignages mélodiques relatifs à Circumdantes ne serait pas liée à l’existence de cette finale insolite qui rend l’antienne difficile à classer, non tant du point de vue de la théorie modale, mais surtout de celui des habitudes cantorales.

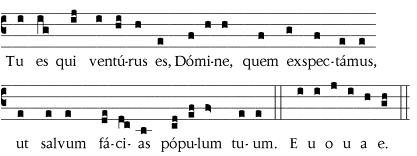

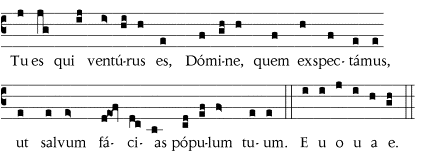

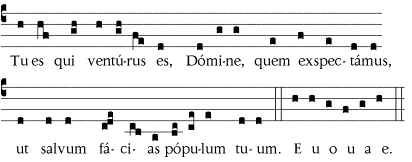

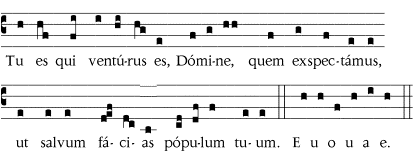

Antienne Tu

es qui venturus (CAO 5210)

L’antienne Tu es qui venturus représente un cas assez semblable de divergences entre les manuscrits, mais cette fois, la «zone de turbulences» se situe au début de l’antienne. Remarquons au passage qu’elle se trouve dans tous les plus anciens manuscrits de l’office (sauf S) à une place unique, le jeudi de la 2e semaine de l’Avent. Les manuscrits romains la connaissent également, et avec une mélodie relativement semblable[15].

La majorité des manuscrits que nous avons consultés accompagne cette antienne du 7e mode, comme l’indique ici la lettre y de Hartker:

Sankt. Gallen, Stiftsbibl. 390-391, p. 25.

Dans la plupart de ces sources, l’antienne commence autour du ré aigu et descend vers une cadence intermédiaire à sol sur exspectamus. Le dessin mélodique autour du ré aigu rappelle la formule initiale du timbre antiphonique Tu es Petrus, du 7e mode[16], mais très approximativement: en fait, l’ornementation n’est pas exactement celle du timbre. La deuxième partie de l’antienne évolue et conclut autour du sol, en exploitant la quarte grave, fait très rare dans les antiennes du 7e mode:

Metz, Bibl. mun. 83, f° 8v.

Quelques manuscrits (K2 D Paris, BnF nal 1535) font commencer l’intonation sur mi-do ou mi-si, et conservent à peu près intact le reste de l’antienne et le ton psalmodique (Paris, BnF lat 1535 donne le 8e ton). Les deux premiers manuscrits se signalent à notre attention, Karlsruhe SG VI pour sa proximité habituelle avec Hartker, et Saint-Denis comme un centre à la fois traditionnel et créateur:

Karlsruhe, Badische Landesbibl. S. Georges VI, f° 7v.

Un petit nombre d’autres manuscrits, (Bv 21, Fir) suivent cette intonation, mais adaptent la fin de l’antienne à des formules de protus et lui attribuent le 1er ton psalmodique. La version de Firenze suit même de très près le dessin neumatique et mélodique de l’antienne du 7e mode:

Firenze, Arcivescovado, s.n., f° 8.

Il reste un groupe de manuscrits, liés aux Dominicains et au rit de Sarum. Ils ignorent l’intonation aiguë de l’antienne, et débutent par la formule du mode de sol qui ouvre l’antienne de même incipit (CAO 5209). Dotée de cette mélodie, l’antienne entre sans difficulté dans les sonorités habituelles du 8e mode.

Roma, Santa Sabina, Totum dominiciain, p. 254.

Les Franciscains ont choisi une intonation originale qui conserve le caractère aigu de l’incipit mais maintient délibérément l’antienne dans le cadre du 8e mode.

München, Couvent o.f.m. Santa Anna, bréviaire s.n., f° 20.

Sans prétendre fournir une explication à cet ensemble de variantes, elles méritent quelques observations.

La leçon proposée par les Dominicains et par Sarum résulte certainement d’une confusion entre deux incipit de même texte. Mais cette confusion est-elle volontaire ou involontaire? La question se pose, car la grande majorité des manuscrits suit la formule Tu es Petrus du 7e mode.

En face de cette majorité, l’intonation de Saint-Denis-Karlsruhe fait figure d’hapax dans tout le répertoire. Cette intonation «surélevée» se voudrait-elle comme une sorte d’extériorisation musicale, une montée de ton liée à la rhétorique et à l’intensité de la question posée: «Es-tu celui qui doit venir?»

L’intonation de Saint-Denis-Karlsruhe est très proche de celle de Bénévent-Florence, qui elle, est très classique. Ce qui est différent, c’est la dispositon de l’échelle autour de la finale: tierce majeure dans le premier cas, tierce mineure dans le second. La deuxième propositon, celle du protus, ne pourrait-elle se comprendre comme une tentative pour intégrer une intonation inhabituelle (du moins en 7e mode), dans un cadre où elle apparaît très classique, le 1er mode?

Antienne CAO 4831, d’après Bv21, F2, W, D. Cf. tableau 912, en annexe.

A cette lumière, que faudrait-il penser de la version la plus répandue? Elle aussi ne pourrait-elle s’entendre comme la manière d’intégrer un intervalle inhabituel (mi-do) dans le discours mélodique archi-connu du début d’une antienne du 7e mode (ré-si)?

Les manuscrits en neumes purs, comme Hartker, ne peuvent nous informer sur l’intervalle qui ouvre l’antienne. En marge du manuscrit, la première lettre y indique le 7e ton psalmodique, sans qu’on puisse déduire infailliblement de la 2e lettre (c) la hauteur de la première note de l’antienne[17]. Quant aux neumes de l’intonation, ils peuvent correspondre aussi bien à une clivis ré-si qu’à une clivis mi-do.

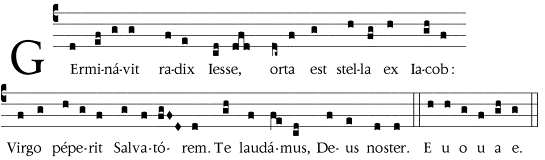

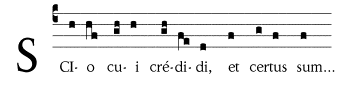

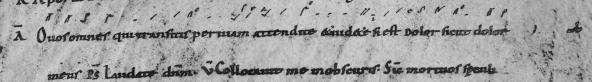

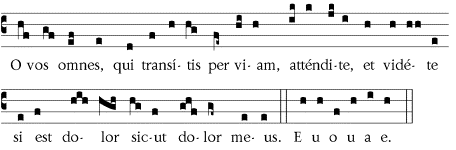

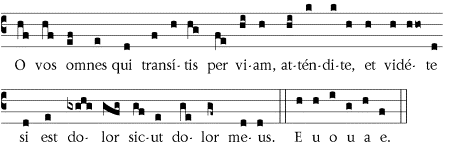

Antienne O vos

omnes (CAO 4095)

Dans ce dernier cas de dispersion des témoignages mansucrits, c’est l’incise centrale de l’antienne qui est affectée d’un comportement original[18].

Sankt-Gallen, Stiftsbibliothek 390-391, p. 225.

La première incise, O vos omnes qui transitis per viam, est un discours «classique» du 8e mode: quarte do-sol, puis triade fa-la-do. Les manuscrits sont unanimes, aux variantes ornementales près. Certains toutefois terminent l’incise sur do, les autres sur ré.

La dernière incise, si est dolor sicut dolor meus, est aussi classique du 8e mode: récitaton sur do et retour à la finale sol.

L’incise centrale est très variée selon les manuscrits, avec des décalages d’une partie de l’incise, un ton vers le haut ou un ton vers les bas.

Le ton psalmodique «hésite» selon les manuscrits, entre le 8e (majoritairement), le 7e et le 5e (rare).

Un premier groupe, comportant de nombreux manuscrits, propose, à quelques notes ornementales près, la mélodie suivante (le ton psalmodique est toujours le 8e):

Paris, BnF

lat 12 044, f° 99.

F2 K1 St-Gall

545 Silos Tol2

Pia 65 Fir Lucca 601

Roma, Vall. C5 Perugia 28 Sarum

Un second groupe, important lui aussi, s’écarte de cette mélodie sur l’incise centrale:

Benevento, Bibl. cap. 21, f° 135.

K2 Metz 83, Vercelli 170 Bv 21 W D

Cette leçon correspond à un pes mi-sol sur attendite. Les précieuses lettres additionnelles indiquées par Hartker vont dans le sens de cette variante. Elles traduisent à elles seules le caractère délicat du passage: Equaliter entre vi- et am et altius pour le pes suivant at-:

Ces manuscrits font déposer le mot attendite sur ré, soit une quarte plus bas que son accent. L’incise suivante et videte commence à l’unisson (comme dans les manuscrits neumatiques). Le ton psalmodique est toujours le 8e, à deux exceptions près, K1 et Vercelli 170, qui font appel au 7e ton.

Un petit groupe de manuscrits germaniques, réunis autour du témoignage d’Aachen, Domarchiv 20, propose une troisième leçon mélodique qui invite à approfondir les réflexions sur ce décalage de l’incise centrale de O vos omnes. Ce sont Klosterneuburg 1013, Utrecht, Rijksuniversiteit 406, et la version primitive (sous grattage) de K1[19].

Aachen, Domarchiv 20, f° 85v.

Cette troisième variante s’accorde avec le premier groupe de manuscrits pour la première partie de l’antienne, mais avec la seconde pour le saut de quinte et la dernière incise. Modalement, elle est plus proche de la version en 7e mode.

Encore une fois, le chercheur ne peut éviter de s’interroger sur les motifs éventuels qui ont pu provoquer une telle constellation de variantes.

Deux observations permettront d’orienter les recherches.

1. La composition. Il est significatif que – en dehors de la version en 5e ton – l’immense majorité des manuscrits ont attribué l’antienne au 8e ton psalmodique[20]. Rien que de normal si on considère les formules du début et de la fin de l’antienne. Dans ce contexte la situation du mot attendite apparaît tout à fait extravagante, mélodiquement et modalement parlant[21]. Cette fois encore, une telle situation est exceptionnelle dans tout le répertoire.

2. La mélodie du mot attendite. N’y avait-il pas une difficulté pour écrire la mélodie de attendite? L’avant-dernière syllabe est, en effet, traduite dans les manuscrits sangalliens par une virga strata, qui correspond à un pes d’un demi-ton, confirmé par de nombreux manuscrits diastématiques de la première leçon: ré-fa fa mi-fa do. Mais comment ce pes semi-tonal resterait-il compatible avec le contexte d’une élévation mélodique au degré supérieur? Un degré plus haut, la formule ré-fa fa mi-fa do, attribuée au mot attendite devient mi-sol sol fa-sol ré: elle ne comporte plus alors de demi-ton, car le copiste de l’époque ne dispose pas du fa dièze.

Cette réflexion nous amène à imaginer le dilemme d’un copiste médiéval face à une mélodie difficile qui lui fait toucher les limites de son système de notation.

Dans le cas présent, s’il note le développement global de la mélodie, il doit utiliser sur attendite un pes fa-sol, ce qui l’empêche de noter le demi-ton. Si, par contre, il choisit de préciser ce demi-ton de attendite, il ne peut pas noter l’incise centrale à son juste niveau dans l’économie générale de la pièce.

Le décalage d’un degré à la fin de la 1e et de la 2e incises représenterait alors un compromis: le développement global de la mélodie est correctement noté, ainsi que le demi-ton aigu de attendite.

C’est pourquoi certains chercheurs[22] n’ont pas hésité à noter l’antienne ainsi la mélodie dont Hartker nous transmet seulement le dessin mélodique par ses neumes: