3.1.2.

Recherche de ce type de variantes dans l’office

3.1.2.1. Critères

préliminaires

3.1.2.2. Des variantes

bénéventaines

3.1.2.3. Des variantes dans les manuscrits

germaniques

L’intonation Hodie hors du 8e mode

3.1.2.4. Des variantes dans les manuscrits

aquitains

3.1.2. Recherche de ce type de variantes dans l’office

Rappelons d’abord que cette étude n’a pas pour but de faire une liste exhaustive de toutes les variantes des antiennes, encore moins de les décrire, non plus que de mettre en valeur tous les groupes (géographiques, historiques ou culturels) variants. Son objectif consiste à dégager dans l’ensemble de ces variantes des types bien distincts et à montrer l’intérêt et les perspectives que présente leur étude.

Un petit nombre de cas contenu dans les antiennes du Propre d’un groupe bien délimité de manuscrits français nous a permis de définir de façon rigoureuse un premier type de variantes: celles qui traduisent une culture particulière et localisée de la mélodie romano-franque.

Dans quelle mesure cette notion s’applique-t-elle dans le répertoire des antiennes de l’office? C’est ce que nous avons tenté d’évaluer en interrogeant successivement:

– deux manuscrits bénéventaine,

– un groupe de manuscrits germaniques,

– un manuscrit aquitain.

3.1.2.1. Critères préliminaires

Pour aborder les antiennes de l’office, nous avons dû assouplir les critères de choix des lieux variants. Les variantes ornementales des antiennes de l’office tendent à être de taille[1] moindre que celles du Propre de la messe. Cependant, certaines caractérisent nettement des traditions particulières.

A une ou deux exceptions près, nous n’avons retenu que des antiennes présentes de première main dans Hartker et qui ont reçu dans l’ensemble de la tradition une seule et même mélodie[2].

3.1.2.2.

Des variantes bénéventaines

La question des teneurs sur si et mi du 3e et du 4e modes, largement étudiée par ailleurs[3], n’entre pas dans le chant de cette recherche: ces variantes relèvent de l’architecture modale. Nous retenons par contre les «oscillations si-do» qui affectent l’ornementation.

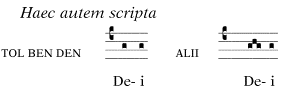

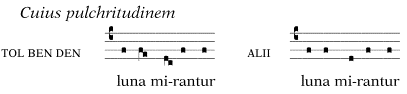

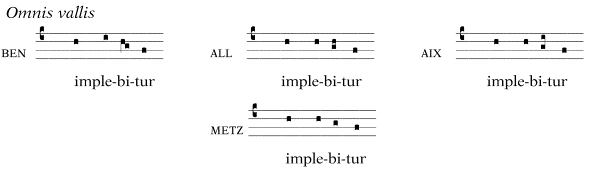

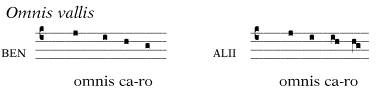

Dans les contextes suivants, la tradition bénéventaine (représentée dans nos tableaux par les manuscrits Benevento, Bibl. cap. 21 et 22) se trouve seule par rapport à toutes les autres. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une modification localisée de l’ornementation.

|

Incipit |

CAO |

tableau |

lieu variant |

|

Omnis vallis |

4156 |

4 |

implebitur… omnis caro |

|

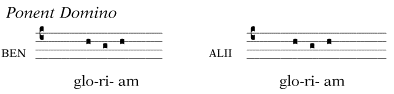

Ponent |

4305 |

5 |

gloriam |

|

Dies Domini |

2215 |

22 |

Domini |

|

Virgo hodie |

5452 |

32 |

fidelis |

|

Vox de cælis |

5507 |

45 |

sonuit |

|

In die |

3223 |

63 |

tribulationis |

|

Veri adoratores |

5367 |

89 |

adoratores |

|

Nonne decem |

3945 |

169 |

Nonne decem |

|

Beatus venter |

1668 |

380 |

ubera |

|

Afferte Domino |

1303 |

384 |

Domino filii |

|

Omnis terra |

4155 |

388 |

et psallat tibi |

|

Baptizat miles |

1553 |

390 |

Jordanis |

|

Fontes aquarum |

2888 |

391 |

sanctificati[4] |

|

Animæ impiorum |

1419 |

405 |

et gravatum |

|

Venit Maria |

5346 |

437 |

discipulis quia[5] |

|

Speciosus |

4989 |

500 |

Speciosus |

|

Iesus qui |

3484 |

566 |

Iesus qui crucifixus est |

|

Dixit quidem |

2306 |

623 |

tecum |

|

Nato Domino |

3854 |

805 |

canebant |

|

Adesto Deus |

1268 |

850 |

Spiritus |

|

Caritas Pater |

1773 |

860 |

Caritas |

|

Ego pro te |

2583 |

872 |

aliquando |

|

Maria autem |

3696 |

890 |

Maria autem |

|

Te invocamus |

5119 |

918 |

te adoramus |

Exemples:[6]

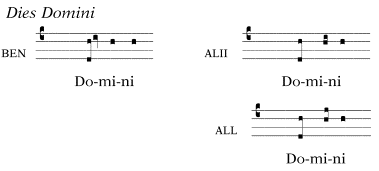

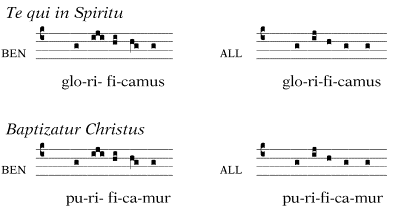

Les timbres mélodiques permettent d’utiles comparaisons. Les variantes rencontrées dans une formule se répercutent dans les emplois parallèles de cette formule, comme on le voit en comparant la cadence finale des antiennes Te qui in Spiritu et Baptizatur Christus:

Des comparaisons semblables peuvent être menées à partir des formules suivantes:

|

Incipit |

CAO |

tableau |

lieu variant |

|

O regem cæli |

4077 |

790 |

stabulo (réintonation 4e m.)7 |

|

Te qui in |

5122 |

392 |

glorificamus (cad. finale 7e m.) |

|

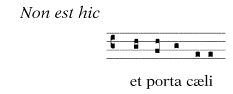

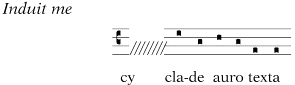

Induit me |

3328 |

880 |

auro texta (cad. médiane du timbre 7e m.) |

|

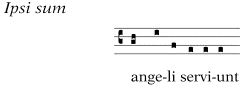

Ipsi sum |

3407 |

882 |

angeli serviunt (idem) |

|

Praesepis |

4363 |

730 |

cæli (cad. intermédiaire 8e m.) |

|

Venite |

5357 |

926 |

fieri (cad. intermédiaire 8e m.) |

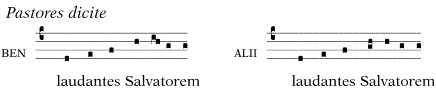

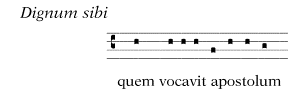

De telles variantes apparaissent donc comme un élément de style spécifique à la région bénéventaine. Cette remarque doit être insérée dans la perspective des processus de la composition des antiennes. C’est finalement le vocabulaire modal des antiennes qui est marqué par les variantes, ainsi qu’on peut le voir dans l’ornementation bénéventaine d’une cadence finale du tetrardus très répandue:

|

Incipit |

CAO |

tableau |

lieu variant |

|

Pastores dicite |

4224 |

21 |

(finale) |

|

Crux benedicta |

1961 |

54 |

(finale) |

|

Quanto eis |

4446 |

149 |

(finale) |

|

Non enim |

3909 |

348 |

semetipso (cad. intermédiaire) |

|

Cum autem |

1990 |

349 |

(finale) |

|

Multitudo |

3839 |

682 |

(finale) |

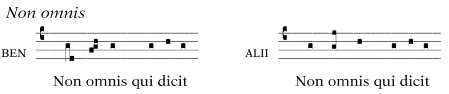

De la même manière on remarque des échanges de formules, à l’intérieur d’un même mode ou d’un même timbre. Ainsi dans l’antienne Non omnis, l’intonation par la quarte aiguë, commune à toutes les traditions, est remplacée à Bénévent par l’intonation de quarte grave. Modalement, il n’y a aucune différence, seule l’ornemenation change. Mais il semble que l’intonation par la grave «plaise» davantage en milieu bénéventain:

|

Non omnis |

3926 |

139 |

Non omnis (sol-ré pour sol-do en

8e m.) |

|

Cum turba |

2040 |

360 |

Cum turba (sol-ré pour sol-do en

8e m.) |

|

Pater Abraham |

4231 |

271 |

miserere mei |

|

Ille me |

3172 |

340 |

et annuntiabit |

|

Non omnis |

3926 |

139 |

Non omnis (sol-ré pour sol-do en 8e m.) |

|

Cum turba |

2040 |

360 |

Cum turba (sol-ré pour sol-do en 8e m.) |

|

Pater Abraham |

4231 |

271 |

miserere mei |

|

Ille me |

3172 |

340 |

et

annuntiabit |

Ici encore, on pourrait dire que le vocabulaire des antiennes du 8e mode reçoit une «couleur» bénéventaine spécifique. La logique est celle d’un processus d’acculturation.

Le cas

(très rare) de décalage mélodique d’un degré,

qui se rencontre dans l’antienne Agatha lætissima[7]

sera étudié dans la section

suivante (infra 3.2.1.).

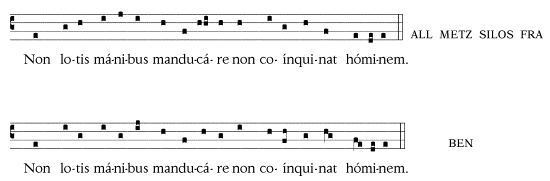

Tout aussi rarement, c’est l’ensemble de l’antienne qui est affecté de variantes:

|

Non lotis[8] |

3922 |

365 |

Parfois c’est au moins une longue partie de l’antienne qui est affectée de variantes, comme dans Venientes (CAO 5334, tabl. 925): dans la première partie, la mélodie bénéventaine est pratiquement identique à celle des autres régions, mais dont à partir de exsultatione jusqu’à la fin, elle est originale.

En certains cas, la consultation des tableaux comparatifs amène à se demander: Bénévent présente-t-il ici une variante (de la même antienne) ou sommes-nous devant une mélodie différente (c’est-à-dire une autre antienne)?

Ainsi, dans l’antienne Mane surgens[9]:

Mane surgens Iacob erigebat

lapidem in titulum / fundens oleum desuper /

votum vovit Domino / Vere locus iuste sanctus est / et ego nesciebam.

A partir du début, les manuscrits progressent en parallèle. Il y a des différences d’ornementation et le style propre de chaque manuscrit est bien reconnaissable. Ceci est d’autant plus remarquable que le mot Iacob est absent des manuscrits bénévetains.

La divergence commence à titulum / fundens. Les manuscrits bénéventains, aquitains et français se séaprent des manuscrits germaniques et lotharingiens.

L’accord – à de notables différences ornemantales près – est rétabli sur votum vovit jusqu’à Vere.

A

partir de Vere jusqu’à la

fin, les manuscrits bénéventains, tout en gardant la structure

modale commune ont une ornementation et une parcours mélodique

complètement différents.

Ainsi se trouve déjà introduite une question qui clora cette section: à partir de quel seuil doit-on parler de variantes d’une même antienne ou d’antiennes de mélodies différentes?

La recherche de variantes spécifiques dans les manuscrits bénéventains a été aussi l’occasion de confirmer l’existence de remarquables rapprochements entre la tradition bénéventaine et des traditions françaises:

|

Concussum est |

1864 |

52 |

Concussum… archangelus |

|

Mihi vivere |

3759 |

67 |

mihi vivere |

|

Sic veniet |

4925 |

577 |

Sic veniet… euntem |

Ou entre Bénévent et l’Aquitaine[10]:

|

Tanto tempore |

5111 |

115 |

Tanto tempore |

|

Qui de terra |

4464 |

275 |

de terra loquitur |

|

Audistis quia |

1520 |

332 |

si diligeretis |

3.1.2.3.

Des variantes dans les manuscrits germaniques

La prépondérance[11] de do sur si?

Comme c’était le cas avec les manuscrits français du groupe Saint-Denis/Mont-Renaud, les variantes affectant les structures modales ont été écartées. C’est la raison pour laquelle les variantes liées aux récitations sur do et fa en 3e et 4e modes, largement étudiées par ailleurs, sont ici seulement évoquées, selon les besoins de l’étude.

La tradition germanique, peut-être en raison de sa large diffusion vers l’est, est la seule à avoir fait l’objet d’études relativement proches de la présente, études à l’occasion desquelles a souvent été employé le terme de «dialecte germanique»[12].

L’expression, introduite à la suite des observations de P. Wagner[13], semble avoir fait fortune au cours de la seconde moitié du xxe siècle, après la publication de l’Antiphonaire d’Einsiedeln[14], basé sur des sources germaniques et donc assez nettement différent de l’Antiphonale monasticum de 1934, largement inspiré par les manuscrits bénéventains.

Tout en fournissant une description du phénomène, David Hiley a bien mis en évidence les ambiguïtés de l’expression:

«Là

où les sources du Sud et de l’Ouest (représentées

principalement par les sources aquitaines et bénéventaines)

proposent une leçon du type ré-mi-ré, ou la-si-la au sommet de la phrase (ou la-si ![]() -la) si le copiste utilise le signe du bémol), les manuscrits du

Nord et surtout de l’Est préfèrent ré-fa-ré et la-do-la. A ce phénomène est intimement liée la question

de savoir quelle teneur de récitation, si ou do,

est appropriée pour le 3e ton psalmodique et les passages

récitatifs des 3e et 4e modes. Le propension de

l’Est à choisir la note supérieure est souvent

présentée comme constitutive d’un ‘dialecte de chant

germanique’, alors qu’il semblerait plus approprié

d’appeler cela un accent régional, puisque cela n’affecte en

rien le vocabulaire et la grammaire de base du chant…»[15]

-la) si le copiste utilise le signe du bémol), les manuscrits du

Nord et surtout de l’Est préfèrent ré-fa-ré et la-do-la. A ce phénomène est intimement liée la question

de savoir quelle teneur de récitation, si ou do,

est appropriée pour le 3e ton psalmodique et les passages

récitatifs des 3e et 4e modes. Le propension de

l’Est à choisir la note supérieure est souvent

présentée comme constitutive d’un ‘dialecte de chant

germanique’, alors qu’il semblerait plus approprié

d’appeler cela un accent régional, puisque cela n’affecte en

rien le vocabulaire et la grammaire de base du chant…»[15]

Ce phénomène, pour lequel Eugène Cardine n’a jamais proposé d’explication[16], présente, certes, des formes extrêmes à l’est du Rhin et en Europe centrale. Mais il se rencontre aussi – à des degrés divers – dans presque toutes les traditions: les manuscrits français, notamment, sont largement touchés par lui.

Bien plus, ce phénomène est loin d’être absent des traditions aquitaines, comme en témoignent certains passages des introïts du 3e mode. Ainsi, lit-on sur do la récitation initiale de l’introit Omnia dans plusieurs manuscrits aquitains, comme:

Paris BnF lat 1132 (Limoges, xie s.), f° 52.

Paris BNF lat 4951 (Toulouse xie s.), f° 191.

Langres, Grand Séminaire 312 (Sud Ouest, début xiiie s.), f° 78v.

Madrid BAH 51 (San Millan, xi-xiie s.), f° 99.

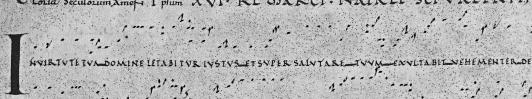

Lorsqu’il s’agit des récitations à l’intérieur de pièces du tétrardus, tous les manuscrits – sauf les manuscrits bénéventains – manifestent cette tendance vers l’aigu de la tierce mineure. Même un manuscrit comme Paris BnF lat 776 (f° 28v), donne do sur super salutare, dans l’introit In virtute tua:

Il en va de même si on considère les seules notes ornementales dans les formules du deutérus, comme on peut le voir dans l’exemple suivant:

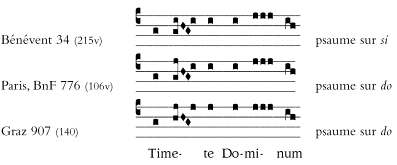

Introit Timete Dominum:

Force est donc d’admettre que, même dans les régions où prévaut la notation aquitaine, les cas de prépondérance de do sur si ne sont pas rares[17], au moins pour le psaume et pour l’ornementation.

A la lumière de ces comportements, on doit reconnaître le caractère inadéquat de l’expression «dialecte germanique», employée pour désigner de telles prépondérance de do sur si.

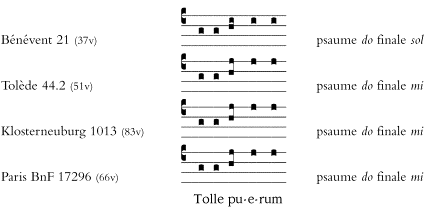

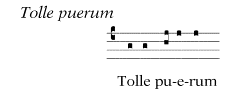

Les antiennes de l’office nous amènent à

des constatations identiques. Ainsi par exemple, pour l’antienne Tolle

puerum (CAO 5156, tabl. 17)[18],

seuls les témoins bénéventains proposent une intonation sol-la-si: français, aquitains et germaniques notent tous

sol-la-do:

La prépondérance de do sur si (resp. fa sur mi) dans les récitations du 3e (resp. 4e) mode ne peuvent donc être considérées comme caractéristiques d’un discours germanique.

Un «choix» germanique en faveur du

mi: l’intonation du type Hodie en 8e mode

D’ailleurs, l’intérêt porté aux questions de la prépondérance du do sur le si en milieu germanique a partiellement laissé dans l’ombre un autre phénomène: l’apparition d’un si (mi) ornemental dans certains contextes unisoniques de récitation ou de quasi-récitation sur do (fa).[19]

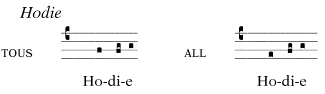

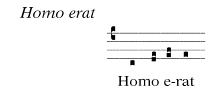

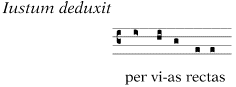

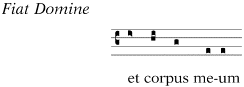

La formule d’intonation ou de réintonation du type Hodie dans les antiennes du 8e mode présente une variante caractéristique dans un grand nombre de manuscrits germaniques.

|

CAO |

incipit |

K1 |

K2 |

A |

U |

Klo |

SG

545 |

|

1205 |

Ab

Oriente |

diff. |

34v |

36v

(fa) |

38v |

diff. |

89 |

|

1745 |

Bonum

est sperare |

78 |

74 |

68

(fa) |

80v |

122 |

151v |

|

1876 |

Confitebor

tibi |

63 |

49 |

50

(fa) |

66 |

100 |

114v |

|

1912 |

Contritum

est |

89 |

92 |

79v

(fa) |

93 |

138 |

178 |

|

2397 |

Dominum

Deum |

69 |

59 |

/// |

/// |

dif. |

130 |

|

2417 |

Dominus

mihi |

79 |

69 |

64

(fa) |

77 |

117 |

144 |

|

2530 |

Ecce

nunc palam |

102v |

115 |

99 |

107v |

/// |

/// |

|

2532 |

Ecce

nunc tempus |

67 |

55 |

55 |

69v |

107 |

124v |

|

2697 |

Et

dicebant |

94v |

102v |

/// |

98r |

145 |

/// |

|

2837 |

Facta

est Iudæa |

269 |

/// |

/// |

/// |

/// |

99v |

|

3093 |

Hodie

Christus hodie |

21v |

26 |

19v

(fa) |

25

(fa) |

33v |

56

(fa) |

|

3095 |

Hodie

cælesti |

34 |

39 |

36

(fa) |

40v |

56 |

86v |

|

3134 |

Hora

est iam |

2v |

1 |

nn |

5v |

3v |

16v |

|

3515 |

Iudica

causam |

84 |

84 |

74

(fa) |

88

(fa) |

130 |

167v |

|

3794 |

Missus

est |

16 |

16v |

38v

(fa) |

17 |

24 |

41 |

|

3854 |

Nato

Domino |

19v |

22v |

31

(fa) |

35v |

46v |

50v |

|

3979 |

Nuptiæ |

33 |

38 |

47v |

45 |

61 |

92 |

|

4221 |

Parvulus

filius |

20 |

/// |

19

(fa) |

24 |

32 |

52 |

|

4347 |

Potens

es |

78 |

74 |

68 |

80v |

122 |

151v |

|

4566 |

Quoniam

confortavit |

224 |

/// |

134 |

178r |

77v |

/// |

|

4835 |

Scriptum

est |

85 |

86 |

74v

(fa) |

88v |

illis. |

168v |

|

5028 |

Stephanus

vidit |

26 |

172 |

22v

(fa) |

27 |

37 |

61v |

Remarques

1. L’antiphonaire d’Aix-la-Chapelle est nettement hésitant dans ce contexte, alors que les cinq autres manuscrit adoptent un comportement quasi systématique.

2. Le comportement des témoins est plus systématique quand le contexte est rigoureux. Les cas limites, comme Ab Oriente, Hodie Christus, Iudica, etc., provoquent l’hésitation d’Aix-la-Chapelle et Utrecht.

3. Le phénomène n’est pas propre aux antiennes. Il affecte tout autant l’intonation des répons du 8e mode (ex. Tristis est, Karlsruhe, BLB SG VI, f° 90).

4. Les 6 manuscrits retenus dans le tableau précédent ne sont pas les seuls qui connaissent cette variante. De nombreux autres manuscrits germaniques en sont les témoins habituels.

5. A l’inverse, nous n’avons rencontré cette variante dans aucune région, en dehors des milieux germaniques. En ignorant toujours cette variante, le manuscrit Metz, BM 83 se détache nettement de la tradition germanique, dont il est par ailleurs assez souvent proche.

Paradoxalement, c’est donc le choix de si par rapport à do dans la formule d’intonation Hodie qui apparaît, au termes de nos comparaisons, comme l’une des variantes les plus caractéristiques d’un groupe important de représentants des traditions germaniques:

|

Aachen, Bischöfliches Domarchiv 20 (fin xiiie s., Aix la Chapelle) |

|

Berlin Staatsbibl.

Theo. lat. fol. 218 (xiiie

s., Hildesheim) |

|

Karlsruhe, Bad. Landesbibl. Aug. LX (xiiie s., Reichenau) |

|

Karlsruhe, Bad. Landesbibl. SG 6 (xive s., Forêt Noire) |

|

Kassel Landesbibl. Th in f° 124

(xiii-xive s.,

Friedeslar) |

|

Klosterneuburg, Stiftsbibl. 1012 - 1013 (xive s., Klosterneuburg) |

|

Nonberg, Stiftsbibl. 26.E.1b (xve s., Nonberg) |

|

Praha Musée bohémien, XV.A.10 (xiv-xve s., Bohème) |

|

Praha Strahov, D.E.1.7 (xiii-xive

s., Bohème) |

|

Praha Université, XIV.B.13 (xiii-xive s., Prague S.

Georges) |

|

Rajrhad Benediktin. Klaster, F/K 1.A.1 (fin xive s., Trebitsch) |

|

Sankt-Gallen, Stiftsbibliothek 545 (xvi e s., Saint-Gall) |

|

Sankt Paul im Lavanttal, Benediktinerstiftes 9/3 (xive s., Bamberg?) |

|

Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniv. 406 (xiie s., Utrecht) |

La formule d’intonation du type Hodie en dehors du 8e mode

Ce contexte mélodique fa/fa-sol/sol se retrouve avec le même rythme proparoxytonique, en intonation des antiennes du 1er mode (do/do-ré/ré). Or, dans ce contexte, la variante ne se produit presque jamais. Ainsi, dans Karlrslruhe, BLB SG VI:

|

Hodie natus |

25v |

do/do-ré/ré |

|

Iter faciente |

54r |

do/do-ré/ré |

|

Non in solo |

58v

|

do/do-ré/ré |

|

Illi ergo |

74v |

do/do-ré/ré |

|

Quinquaginta |

79v |

do/do-ré/ré |

|

Coeperunt omnes |

85r

|

do/do-ré/ré |

|

Nonne cor |

104r |

do/do-ré/ré |

|

Usque modo |

115r |

do/do-ré/ré |

|

Hodie completi |

129r |

si/do-ré/ré |

|

Spiritus sanctus |

132r |

do/do-ré/ré |

|

Facta autem |

132r

|

do/do-ré/ré |

|

Gratias tibi |

134r |

si/do-ré/ré |

|

Beata es Maria |

272r |

do/do-ré/ré |

|

Cum vidisset |

330r |

do/do-ré/ré |

Entre ces cas et la série affectée par la variante étudiée ci-dessus, la seule différence est la modalité d’ensemble de la pièce. Les intervalles, la situation de la formule dans la pièce, ainsi que le rythme sont identiques.

Quelques contextes identiques se retrouvent aussi à l’aigu du 1er ou du 4e mode:

Sub tuam protectionem[20]: sol/sol-la/la

Vade iam et noli[21]: sol/sol-la/la

Un contexte mélodique semblable (mais rythmiquement différent, aussi n’est-il mentionné ici que pour mémoire) se rencontre en 6e mode:

Gaudeamus

omnes[22]

Dans aucun de ces cas, nous n’avons rencontré de variante avec demi-ton dans aucun manuscrit. C’est donc le contexte spécifique d’intonation de la sous-finale du 8e mode qui explique cette variante. S’il fallait tenter une explication, nous dirions qu’en 8e mode, l’oreille entend de la même manière les trois intonations fa/fa-sol/sol, sol/sol-la/la et la/la-si/si. Il y a donc une très large zone d’incertitude dans le milieu de l’échelle, et autant de risques d’erreur pour le chanteur. Dans les autres modes, l’incertitude sur cette intonation par la sous-finale est plus réduite.

Le déplacement du premier fa à mi permet de lever complètement l’incertitude du mode et du degré initial. Comme le fa n’est pas, dans ce contexte, instable en présence du mi, on peut formuler l’hypothèse que cette variante a été introduite délibérément pour faciliter l’intonation.

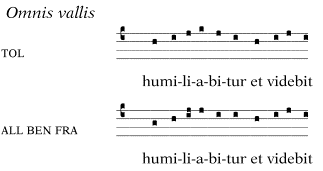

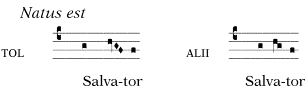

3.1.2.4.

Des variantes dans les manuscrits aquitains

|

Omnis vallis |

4156 |

4 |

humiliabitur et

videbit omnis |

|

Natus est nobis |

3857 |

18 |

salvator |

C’est ainsi que se présentent de nombreux contacts avec les traditions françaises de Saint-Denis et/ou Saint-Maur:

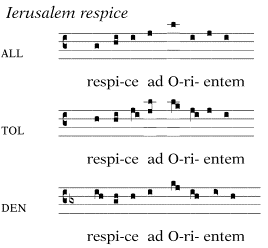

|

Ierusalem respice |

3481 |

8 |

respice ad orientem |

D

|

|

Concussum est |

1864 |

52 |

archangelus michael |

F1 F2 |

Il y a aussi des contacts avec la tradition bénéventaine[29]:

Malgré la distance, ces points de contacts n’étonnent pas vraiment: on se souvient que de telles proximités entre Aquitaine et Sud de l’Italie ont été révélées par les études critiques du Graduel romain[30].

Doubles contacts, enfin, avec les traditions bénéventaine et françaises:

En dehors de ces remarques générales, la recherche des variantes dans Tolède 44.2 nous a permis de remarquer un comportement intéressant:

La tendance vers do (ou vers fa) comme récitation prépondérante[32], remarquée plus haut à l’occasion des variantes germaniques, se retrouve assez nettement dans les antiennes de l’office de Toledo, Bibl. cap. 44.2, comme on le remarque dans nos tableaux:

Mais le manuscrit connaît l’intonations do-ré-mi (4e mode) et sol-la-si (3e m.):

Remarque sur la régularité dans l’application des formules

Tolède 44.2 présente parfois un comportement hésitant dans l’application des formules. Ainsi, dans la cadence médiane du timbre antiphonique du 7e mode, pour laquelle les manuscrits se répartissent de façon assez systématique entre les cadences ré-la-sol et ré-si-sol, Tolède 44.2 donne-t-il presque toujours la cadence ré-si-sol:

Une «irrégularité» aussi spécifique est sûrement une «signature» du manuscrit Tolède 44.2. En rechercher la trace dans les autres manuscrits aquitains de l’office pourrait nous renseigner sur l’influence mélodique que ce manuscrit a réellement exercée sur les centres de la péninsule ibérique.