PARIS,

Bibliothèque Nationale de France lat 12 584

Antiphonaire monastique (f° 216-373) complet précédé

– d’un ensemble du xve s.: martyrologe (f° 1-79), Regula

Benedicti (f° 80-119),

péricopes évangéliques des principales fêtes et des

communs (f° 120-126):

– d’un ensemble du xiie s.: graduel (f° 127-209), diverses

additions (f° 209v-216r) dont un petit tonaire (f° 216v).

et suivi d’un processional.

Temporal et sanctoral mélangés

385 folios numérotés de 1 à 385[1]. L’antiphonaire commence au f° 216.

Page: 305 x 200 mm (ais: 320 x 220)

Justification: f° 127-290, ± 245 x 145: f°

291-385, ± 270 x 145 mm.

xi-xiie siècle.

Description et contenu

Parchemin jaunâtre,

couverture xixe s.

Sur le dos rond à quatre nervures, entre la 1ere

et la 2e nervure on lit l’inscription frappée à

chaud: «Martyrologium Sancti Mauri Fossatensis».

Les marges du f° 1r portent les indications suivantes,

peut-être du xviiie

s.: «Sti Germani a Pratis n. 483, olim 1049, Sti Mauri Foss. 25»

Les folios 234, 272, 336, 397 sont

mutilés[2]

Malgré l’absence de signatures et de

réclames, les cahiers sont assez visibles en raison du mauvais

état de la reliure (xvii-xviiie s.).

Le manuscrit est complet.

|

216v |

1er dimanche de

l’Avent jusqu’aux dimanches après l’Epiphanie[3] |

|

242r |

office férial |

|

244v |

Maur puis sanctoral

d’hiver |

|

265v |

Septuagésime |

|

289v |

Pâques[4] |

|

301 |

Pentecôte |

|

303 |

Jean Baptiste puis sanctoral

d’été[5]

jusqu’à André |

|

344 |

Dédicace suivie des

communs |

|

350 |

Trinité, historiæ bibliques[6],

puis dimanches après la Pentecôte[7] |

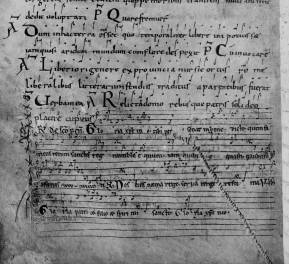

Ecriture et notation

L’écriture du texte est une caroline du

début xiie s.

à l’encre noire sur réglure à la pointe

sèche. Chaque page comporte 26 lignes.

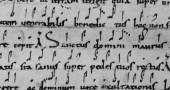

La notation musicale, en neumes français à

points-liés, noire, elle aussi, ne comporte pas moins de 6 mains

différentes. Les deux principales n’ont rien à voir avec

les Fossés. Elles se rattachent nettement aux notations neumatiques du

«Pays de Loire»[8]. La comparaison est éloquente[9]:

|

|

|

|

Paris BnF lat 12 584, f° 245v |

Angers, BM. 261, f° 1r |

A plusieurs reprises, le parchemin a été

gratté et on a substitué une version sur lignes (f° 275),

dans une notation connaissant le bémol (f° 276v), parfois

très proche de la notation de Paris BnF lat 12 044 (f° 276v),

parfois assez différente (f° 281). Quelques unes de ces corrections

sont toutefois restées inachevées (bas du f° 277r).

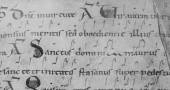

Manuscrit PARIS, BnF lat 12 584

(f° 261v, office de saint Benoît)

La correction sur 4 lignes utilise des graphies très proches

de celles de Paris BnF lat 12 044.

Titres et rubriques en onciale rouge orangé.

Initiales peintes (rouge, vert, ocre, bleu, brun). Plusieurs sont ornées

d’une remarquable décoration à base d’entrelacs, de

motifs végétaux, animaux, angéliques ou humains: 216v,

280r, 289v, 299r, 315v, etc.

Histoire du manuscrit et intérêt pour l’étude

A. Renaudin et M. Huglo ont montré que ce manuscrit n’était pas originaire de Saint-Maur des Fossés, mais bien plus probablement de Saint-Maur de Glanfeuil, abbaye du Val de Loire en contact étroit avec les Fossés du ixe au xie siècle: les deux monastères eurent même un abbé en commun, Eudes, à partir de 877[10].

Outre que F constitue l’un des plus anciens témoins français neumés de l’office monastique, il nous renseigne aussi sur l’introduction de l’organum dans le répertoire des répons et dans celui des Benedicamus Domino[11] et sur l’attitude de Cluny par rapport à ces innovations[12].

Bibliographie

A. Renaudin,

«Deux antiphonaires de Saint-Maur», EG 13 (1972), 53-150.

M. Huglo,

Les tonaires, 112, 319, 401.

M. Huglo, «Les

débuts de la polyphonie à Paris: les premiers organa parisiens»,

Forum musicologicum III, Winterthur, 1982, 94-163.

L. Deslisle, Inventaire des

manuscrits de Saint-Germain des Prés conservés à la

Bibliothèque impériale sous les numéros 11504-14231 du

fonds latin, Paris, 1868, 58.

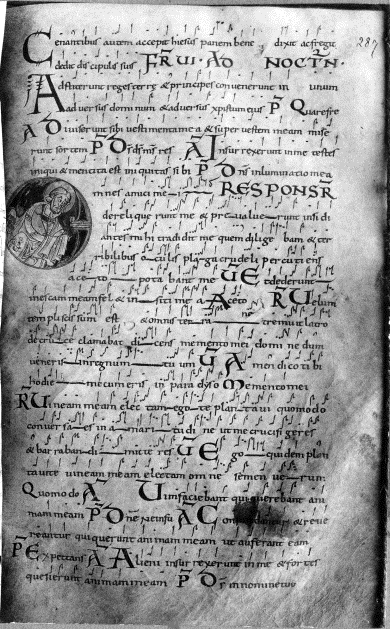

Manuscrit PARIS, BnF lat 12 584

(f° 287r, office du Vendredi saint)