MONT-RENAUD,

Collection privée

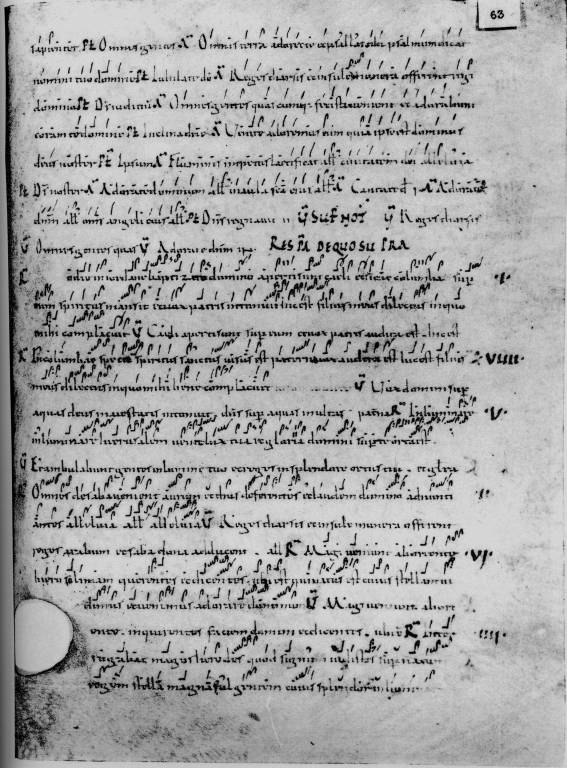

Graduel[1] relié avec un antiphonaire monastique adapté à l’usage séculier

Temporal et sanctoral mélangés.

130 folios. Pas de foliotation ancienne.

Format: 280 x 200 mm.

Justification: 230 x 145 mm.

x-xie

siècle.

Description et contenu

L’antiphonaire commence au folio

49r.

Le manuscrit comporte plusieurs

lacunes:

|

un quaternion, de la Trinité

à Benoît (11 juillet): |

96v/97r |

|

un bifolio, Eloi (1er

déc.) et commun des martyrs: |

112v/113r, 118v/119r |

|

un bifolio, commun des

confesseurs, répons de Sapientia: |

118v/119r, 123v/124r |

|

un bifolio, répons de

Machabeorum et de Psalmis: |

127v/128r |

|

un quaternion |

à la fin du manuscrit. |

Ecriture et notation

Graduel: 20 lignes par page.

Antiphonaire: 24 lignes par page.

La plus grande partie des neumes,

français, du style de ceux de Corbie[2], ont été ajoutés postérieurement par une plume au ductus

un peu fruste, mais qui traduit de nombreux détails rythmiques[3] ou mélodiques. Pas d’épisèmes ni de lettres significatives[4]. C’est ce que nous appelons la main principale.

Le manuscrit ne compte pas moins

de trois autres mains françaises et quatre mains messines supplémentaires, au

long du manuscrit[5]. La chronologie de ces diverses mains est encore

incertaine: en particulier, l’étude attentive de la superposition des neumes

français colorés (en vert au f° 47 et en rouge au f° 49v) avec des neumes

messins noirs «pourrait remettre en cause la priorité de la main principale

française défendue aux pages 26 et 27 de l’introduction…» [6].

Histoire du manuscrit et intérêt pour l’étude

La datation et l’origine du

manuscrit (rarement consulté depuis sa redécouverte) ne font pas l’unanimité[7]. Le texte – non prévu pour être noté – aurait pu être

copié dès le xe siècle,

après 920[8]. Les neumes nous orientent vers la seconde moitié du xe siècle ou le début du xie s, et la décoration vers

le xie s.[9]

L’antiphonaire, de type

monastique, a été adapté très tôt, mais en plusieurs fois[10], à l’usage séculier au moyen d’indications marginales ou

interlinéaires. Liturgiquement, certains éléments le rattachent à l'abbaye de

Saint-Denis[11]: outre la présence d’un office propre le 9 octobre (f°

104v), l’ordre des répons est proche de celui donné par la table d’antiphonaire

située à la fin de Paris Mazarine 384 (xie

s.) ou par Paris BnF lat 17 296 (xiie

s.). Par contre, son écriture musicale le rapprocherait plutôt de Corbie[12], centre avec lequel les points de contact liturgiques ne

manquent pas non plus (Paris BnF lat 11 522, du xie

s.).

La place de saint Eloi et de saint

Etienne dans les litanies et le sanctoral montrent que le manuscrit est originaire

de Noyon (monastère Saint-Eloi et sa dépendance Saint-Etienne). Comme il est

possible que les moines de Saint-Eloi de Noyon aient pu venir de Corbie, cette

dernière attribution reste aujourd’hui la plus soutenable. Elle correspond

mieux aussi aux offices propres contenus dans le manuscrit[13].

Postérieur de peu à Hartker, ce

manuscrit est le plus ancien témoin neumatique proche des traditions de

Saint-Denis/Corbie/Worcester, dont il éclairera les témoignages. La relative

diastématie de sa virga[14] et ses neumes spéciaux en font aussi une référence pour

les questions relatives à la qualité du si et aux choix si-do.

Bibliographie

Paléographie

musicale, tome 16,

Solesmes, 1955, rééd. 1989.

D. Saulnier, «Die Handschrift

von Mont-Renaud und ihre französichen Varianten», Musicologica Austriaca 14/15 (1996), 125-132.

D. Saulnier, «Les torculus du Mont-Renaud», EG

24 (1992), 135-180.

D. Saulnier, «Les climacus du

Mont-Renaud», EG 32 (2004), 147-151.

A. Walters Robertson, The ServiceBooks of the Royal Abbey of Saint-Denis, Oxford, 1991,

425-434.

M. Huglo, Les Tonaires, Paris, 1971.

91-102.

D. Escudier, «Des notations musicales dans les manuscrits non

liturgiques antérieurs au xiie

siècle», Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 129 (1971), 27-48.

G. Beyssac, «Le graduel-antiphonaire du Mont-Renaud», Revue

de musicologie 40 (1957), 131-150.

Manuscrit «du Mont-Renaud», collection privée

(f° 63r, répons de l’Epiphanie)