BENEVENTO, Biblioteca capitolare 21

Antiphonaire

monastique. Temporal et sanctoral par sections alternées.

304 folios, numérotés

de 1 à 304.

Format: 350 x 235 mm.

Justification: 294/296 x 168/172 mm.

xii-xiiie s.

Description et contenu

Mutilé du début et

de la fin, le manuscrit commence au mardi de la 2e semaine de

l’Avent. Le temporal et le sanctoral alternent par tranches successives.

Il se termine après l’office des défunts par quelques

additions (Mercure, Agathe, Jean l’Evangéliste, Assomption,

Ambroise).

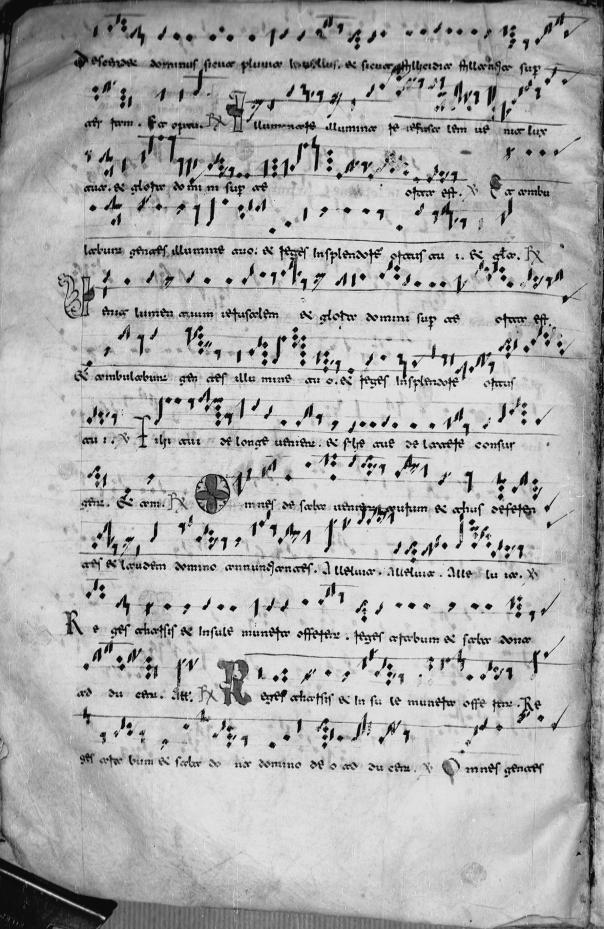

Ecriture et notation

Le texte a été

copié en minuscule bénéventaine, par une main unique,

à raison de 12 lignes par page.

La notation musicale est

bénéventaine diastématique sur portée de trois

lignes de réglure à la pointe sèche. La ligne de do est colorée en rouge et la ligne de fa en jaune. Il n’y a pas de clés mais des

guidons. Pas de bémol. Pas de quilisma. Le notateur est unique.

A part trois minimes interventions

de 2e main[1], le manuscrit et sa notation sont homogènes.

Histoire du manuscrit et intérêt pour l’étude

Le manuscrit est

originaire de Bénévent, d’après son sanctoral. Mais

le scriptorium d’origine et le

monastère auquel il était destiné ne sont pas connus.

L’appellation «antiphonaire de Saint-Loup» que lui donne le CAO n’est pas documentée[2]. L’organisation du manuscrit, ses caractères

formels et sa décoration diffèrent des autres volumes de la

Bibliothèque capitulaire.

Ayant reçu très tôt le répertoire romano-franc[3], la région bénéventaine a été l’une des premières à adapter les modèles mélodiques romano-francs à de nouveaux textes. En particulier, le manuscrit comporte de nombreuses antiennes propres à la région. Certaines de ces pièces sont composées en continuité avec la tradition proprement bénéventaine[4], comme l’ antienne bénéventaine Accepta secure (f° 87v):

BENEVENTO, Biblioteca capitolare 21, f° 87v.

Les autres constituent un indice

précieux de la manière dont s’est acculturé le

répertoire romano-franc loin de son centre de naissance. De nombreux

exemples montrent que les compositeurs bénéventains

n’hésitèrent pas à prendre leurs distances par

rapport aux exigences de la rhétorique, jusqu’alors fondamentales pour

gouverner les rapports entre mélodie et texte. Ainsi dans

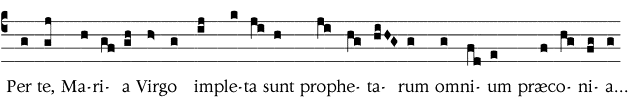

l’antienne Per te Maria Virgo

(tabl. 23), la mélodie provoque-t-elle dans la première partie de

la phrase, une césure malheureuse, qui contrarie la déclamation

du texte:

Per te Maria Virgo impleta sunt

prophetarum // omnium preconia…

Le manuscrit est par ailleurs un

témoin important pour les questions modales liées à la

corde subsemitonale. Dans l’office comme dans le Propre de la messe, on

retrouve les sonorités du sud avec des récitations sur si et mi

conservées dans les modes 3, 4, 7 et 8.

Bibliographie

Paléographie

musicale 21 (1992), 338-341, pl.

32-59.

Paléographie

musicale 22 (2002): fac-similé

complet, description codicologique et tables.

J. Mallet et A. Thibaut. Les manuscrits en écriture

bénéventaine de la Bibliothèque capitulaire de

Bénévent,

tome 2, p. 71-75 pour la description; et tome 3, passim.

T.F. Kelly, The Beneventan Chant, Cambridge, 1989.

BENEVENTO,

Biblioteca capitolare, cod. 21, f° 39v

(répons de l’Epiphanie)