CHAPITRE I

LES ANTIENNES

«Entre

toutes les choses qui regardent l’histoire Ecclesiastique,

jamais rien ne semble avoir esté plus obscur & incertain

que le fond du Chant.»

Guillaume-Gabriel Nivers[1]

1.1. Perspective historique

A l’origine, c’est-à-dire au premier siècle de notre ère, le mot antiphonie semble désigner l’alternance entre deux groupes de chanteurs: c’est un usage courant à la fin du repas, dans la secte judéo-platonisante des Thérapeutes, décrit par Philon d’Alexandrie vers l’an 60[2]. Chez les Thérapeutes, les deux chœurs, séparés par une cloison, sont composés de personnes de sexe différent, et alternent leur chant, ce qui rend très nette la perception de l’intervalle d’octave:

«Tous se lèvent ensemble et au milieu de la salle du banquet on commence par former deux chœurs: un chœur d’hommes, un autre de femmes… Tantôt ils chantent à l’unisson, tantôt ils frappent des mains en cadence et ils dansent avec des chants qui se répondent… Ensuite ils se mêlent et les deux chœurs n’en font qu’un… Le chœur des Thérapeutes… combine à la voix grave des hommes la voix aiguë des femmes en des chants qui se répondent et se font écho…»[3]

Cette première définition de l’antiphonie, impliquant une alternance des voix d’hommes et de femmes, est cohérente avec l’étymologie du mot grec. Elle rejoint assez bien l’emploi que plusieurs théoriciens grecs font du mot antiphonia pour distinguer l’octave de l’unisson[4]. L’octave s’entend aussi bien au cours de l’alternance (antiphonia) que lorsque les deux chœurs se rejoignent (symphonia).

Les deux grands chœurs de chantres disposés par Néhémie lors de la dédicace du rempart de Jérusalem (Neh 12, 31-40) constituent peut-être un vestige biblique de cette pratique: ils chantent finalement sous la direction d’un seul chef (Neh 12, 42). Par contre, si les textes bibliques relatifs à l’organisation du chant au Temple de Jérusalem (1 Ch 6, 31 sqq.) ne mentionnent pas l’organisation en deux choeurs[5], les récits poétiques témoignent que cette répartition était connue et l’associent – comme dans le cas des Thérapeutes – avec la danse[6].

La fameuse lettre de Pline le Jeune à Trajan (vers 115), souvent invoquée comme premier témoignage externe du chant chrétien, peut être interprétée dans le sens d’une alternance du chant:

«Ils avaient l’habitude, à jour fixe, de se réunir avant l’aube pour chanter les uns aux autres un chant au Christ comme à leur Dieu.»[7]

Willi Apel a trouvé des allusions chrétiennes à la pratique des Thérapeutes dans la prédication d’Eusèbe de Césarée (vers 300)[8].

La psalmodie antiphonique (antiyallein) alternée à deux chœurs, est attestée en Orient, vers 375, chez Basile de Césarée[9], à côté de la psalmodie responsoriale (upoyallein). L’antifwnoV ne comporte pas en soi l’idée de refrain (mais ne l’exclut pas non plus), tandis que cette idée est impliquée par la psalmodie responsoriale.

Le mot antiphona apparaît à la fin du ive s., dans les descriptions qu’une pèlerine occidentale donne de la liturgie de Jérusalem[10]. D’après ce récit, les antiennes ne se rencontrent qu’associées au chant des psaumes:

«De même, à la sixième heure, on chante des psaumes et des antiennes…»[11]

«A toutes les vigiles, on chante on chante des psaumes et des antiennes toujours adaptés au temps et au lieu.»[12]

Même si ces psaumes sont parfois désignés par le mot hymnus[13]:

«On chante des hymnes et des antiennes.»[14]

Dans ce récit, il y a plusieurs cas où l’antiphonie semble supposer un refrain:

«Et à partir de cette heure jusqu’à ce qu’il fasse jour, on chante des hymnes, on répond des psaumes, et de même des antiennes.»[15]

Et surtout:

«Tout le peuple devant lui avec des hymnes et

antiennes, répondait sans cesse: «Béni soit celui qui vient

au nom du Seigneur”… Et du sommet de la montagne

jusqu’à la ville, entièrement à pied, dames et

maîtres, tous suivaient ainsi l’évêque en

répondant lentement et lentement, de sorte que le peuple ne se fatigue

pas, jusqu’au soir où l’on parvenait à

l’Anastasis.»[16]

Cette description de la célébration des Rameaux à Jérusalem est frappante par sa cohérence avec les liturgies arménienne et latine[17]: dans les trois cas, le psaume 117 est chanté avec une réponse tirée de son verset 26: Benedictus qui venit in nomine Domini [«Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur»].

Dans les milieux syro-palestiniens de la fin du ive s., antiphona désigne très probablement le chant d’un psaume ou d’une partie de psaume. Rien dans le contexte ne suggère une alternance entre deux chœurs. Par contre, on ne peut exclure que ce chant s’accompagne d’une réponse aux versets successifs du psaume.

L’antiphonie et la psalmodie responsoriale sont connues l’une et l’autre par Cassien, qui évoque à leur propos des attitudes corporelles différentes: debout pour les antiennes, assis pour le psaume responsorial:

«Quand debout, ils auront chanté ensemble trois antiennes… assis, ils moduleront les réponses à trois psaumes.»[18]

Le mot se répand dans le sud de la France où il apparaît fréquemment dans les prescriptions liturgiques des auteurs monastiques, comme Césaire et Aurélien[19]. Mais quelle réalité précise désigne-t-il: alternance du chant ou antienne au sens moderne du terme?

«Chaque

jour à tierce, sexte et none, six psaumes avec antiennes hymnes,

lectures…»[20]

«Après les nocturnes, on lira trois oraisons; on psalmodiera une antienne, un répons et une autre antienne.»[21]

«Après cela, on chantera les matines canoniques: aux jours de férie, on psalmodiera avec antiennes, aux jours de fête avec alléluia.»[22]

Notons chez Césaire la mention des antiphonae minores[23], probablement des psaumes abrégés, et remarquons que les «antiennes» suivent parfois l’ordre du psautier[24].

Jacques Hourlier croyait pouvoir en déduire que

«l’antiphonie primitive est donc une psalmodie responsoriale à chœurs alternés.»[25]

Les textes que nous avons cités ne permettent pas d’aller si loin.

Dans la Regula monachorum[26] de Benoît (vers 530), le terme antiphona et ses dérivés sont utilisés de façon équivoque.

Le mot antiphona désigne, chez Benoît, une réponse que le chœur fait au soliste dans la psalmodie responsoriale. C’est le cas pour le psaume invitatoire, qui peut être chanté de deux manières:

psalmum nonagesimum quartum cum antephana aut certe decantandum.[27]

Ici antiphona s’oppose à chant direct (sans réponse de l’assemblée). Decantandum renvoie à la racine cantus qui évoque la psalmodie directe des chants après les lectures[28].

Mais le mot antiphona signifie aussi l’alternance entre deux chœurs. C’est le cas lorsque Benoît envisage d’adapter la manière de chanter les psaumes en fonction de la taille de la communauté:

«Si la communauté est nombreuse, on psalmodiera cum antephanas, sinon in directum.»[29]

Au vie siècle, l’antiphona est donc soit la réponse à la psalmodie responsoriale, soit l’alternance dans le chant du psaume[30]. Il n’est malheureusement pas possible de lever une telle ambiguïté terminologique pour préciser dans chaque cas la signification ponctuelle du mot antiphona. En effet, comme on l’a justement fait remarquer:

«La psalmodie alternative nous offre elle aussi deux variétés: 1° alternance d’un chœur à un autre chœur, c’est l’antiphonie: 2° alternance d’un chantre à un groupe choral, c’est le responsorial.»[31]

Par la suite, le contexte s’éclaircit car «antiphonie» perd progressivement son sens d’alternance, et le mot antiphona est appliqué à la pièce qui est chantée au début du psaume, quitte à favoriser de fausses étymologies, comme celle proposée par Germain de Paris:

«On dit antienne parce qu’elle elle est placée avant.»[32]

Les explications d’Amalaire, elles aussi, tout en tirant le mot antienne vers ce nouveau sens, ne se débarrassent pas complètement de l’idée d’alternance (vox reciproca). Il en décrit la mise en œuvre dans l’office en des termes particulièrement obscurs:

Antiphona dicitur vox reciproca. Antiphona inchoatur ab uno unius cori, et ad eius symphoniam psalmus cantatur per duos coros: ipsa enim, id est antiphona, coniunguntur simul duo cori… Duobus coris alternatur antiphona[33].

Le genre musical dont il évoque sa présence dans la messe est bien différent et son explication permet de saisir comment le mot antiphona est appliqué au chant d’entrée:

«Le rite qu’on appelle entrée de la messe commence par la première antienne, appelée introït, et se termine par l’oraison»[34]

C’est à la lumière de cet usage qu’il interprète l’énigmatique innovation attribuée au pape Célestin:

«Il établit que les cent cinquante psaumes de David seraient chantés de manière antiphonique par tous avant le sacrifice…»[35]

«Nous comprenons par là que, de tous les psaumes, il a extrait les antiennes qui sont chantées dans les rites de la messe.»[36]

Amalaire est aussi témoin de l’usage de répéter les antiennes après chaque verset du psaume, au moins dans l’office férial nocturne:

«les six antiennes que les chœurs répètent alternativement après chaque verset…»[37]

On trouve cette pratique à Saint-Pierre de Rome pour la première vigile de la nuit de Noël:

«Et ainsi chantons-nous les antiennes avant les psaumes et à l’intérieur des psaumes où elles se trouvent et à la fin des psaumes et après le Gloria Patri et après le Sicut erat.»[38]

C’est un usage semblable qui est explicité, toujours à Saint-Pierre, pour les antiennes O:

«Ces antiennes, à savoir O Sapientia et celles qui suivent nous les chantons quotidiennement à Benedictus jusqu’à la fête de sainte Lucie, sauf le dimanche. Nous les antiphonons à partir de In sanctitate.»[39]

Ou, plus généralement:

«Aujourd’hui nous antiphonons à Benedictus» [suit l’antienne en question][40]

«Aujourd’hui nous répondons à toutes les antiennes.»[41]

Un usage analogue a été signalé par Dom Guéranger dans certaines églises de France pour les antiennes O de l’Avent[42].

Il est pratiqué à Saint-Martin de Tours pour les plus grandes fêtes, d’après des sources du xiiie siècle[43]. Mais ici, l’antienne est divisée en quatre parties et on ne répète que l’une ou l’autre de ces parties après chaque verset du cantique.

Ce procédé, qu’on appelle «triompher» les antiennes[44], n’est pas sans rappeler les tropes intercalés dans l’introït.

Cette solennisation des antiennes s’est parfois accompagnée de pratiques organales, même à Saint-Pierre de Rome:

«Nous chantons cette antienne en entier et sans organum.»[45]

A l’inverse de ces déploiements, il arrive que la première antienne d’une série de Laudes devienne l’antienne unique qui commande toute la psalmodie de Vêpres:

«Les vêpres sont chantées sous la première antienne de Laudes… ainsi faisons-nous jusqu’à la Cène du Seigneur [Jeudi saint].»[46]

A la fin du moyen âge, on prit même l’habitude aux jours ordinaires, de réduire la première exécution de l’antienne, avant le psaume, au seul incipit, l’antienne complète n’étant intégralement chantée avant le psaume que les jours de fête[47].

A partir du viiie siècle, le terme antiphona se voit appliqué aux chants processionnels de la messe, au moins l’introït et la communion. Ces pièces sont appelées antiennes dans les premiers manuscrits de chant, et désignées par les lettres A ou AN. Elles sont chantées par la schola en alternance avec des versets de psaume cantillés par un soliste[48].

La relation entre l’antienne d’introït et le psaume qui l’accompagne soulève encore aujourd’hui bien des questions[49]. L’ingressa milanaise se chante sans versets de psaume, mais que savons nous de l’antiphona ad praelegendum de la liturgie gallicane? D’autant que l’analyse révèle dans la composition des introïts des traces de psalmodie archaïque[50].

1.2. Les antiennes dans les études musicologiques

Les théoriciens médiévaux se sont penchés sur les antiennes de l’office comme sur celles de la messe, du point de vue assez spécifique des modes et des tons. Deux exigences les y poussent. L’une, essentiellement théorique, vise à rattacher chaque pièce aux catégories du système modal appelé octoechos[51]. L’autre est tout à fait pratique: les chantres doivent disposer de règles précises pour enchaîner le psaume avec l’antienne. Ainsi se développe le tonaire, livre multiforme et évolutif, d’abord séparé, puis rattaché à l’antiphonaire ou au graduel, avec ses listes d’antiennes et ses notices modales. Ainsi, le tonaire de Bernon de Reichenau (première moitié du xie s.)[52].

Pour ses exemples, Hucbald (vers 840-930) choisit volontiers des antiennes, mettant alors sur le même plan celles de l’office et celles de la messe[53]. Au xie s. Gui d’Arezzo recourt lui aussi aux antiennes pour étayer ses exposés sur les règles de composition des organum[54]. Jean d’Afflighem (xiie s.), l’un des principaux commentateurs du Micrologus, cite aussi plusieurs antiennes de l’Office[55]. Les traités postérieurs, comme ceux de Jérôme de Moravie[56], de Marchetto da Padova[57] ou de Jean de Muris[58] suivront la même pédagogie, au moins dans les parties qui traitent du plain-chant, et spécialement quand il s’agit d’illustrer l’enseignement sur la composition des modes. Progressivement, la part donnée aux antiennes (et autres genres musicaux) se réduit. Aucun de ses auteurs ne s’interroge au-delà de la connexion entre antienne et ton psalmodique. A la fin du xve s., le glossaire musical de Jean Tinctoris contient les définitions de l’hymne, des différentes sortes de tons et du motet[59], mais pas de l’antienne.

L’époque de l’érudition liturgique s’ouvre par l’œuvre monumentale du cardinal Tomasi (1649-1713), le premier à publier dans le même volume[60] les textes complets de l’antiphonaire (romano-franc) de l’office de Hartker (Sankt Gallen, Stiftsbibl. 390-391) et de l’antiphonaire («vieux-romain») de Saint-Pierre (Archivio San Pietro, B 79)[61].

La préparation de l’antiphonaire post-tridentin de Paris conduit l’abbé Lebeuf à publier de judicieuses réflexions sur le répertoire des antiennes.[62]

Le xixe siècle amène la publication des premiers fac-similés de manuscrits médiévaux, avec les travaux de Danjou et Lambillotte, limités au répertoire de la messe. La Paléographie musicale publie en 1900 le premier fac-similé d’un antiphonaire médiéval de l’office[63]. D’autres suivirent.[64]

La fin du xixe siècle et la première moitié du xxe voient de nombreuses publications relatives aux antiennes et aux procédés de leur composition: A. Gastoué[65], F.-A. Gevaert[66], H. Hucke[67], B. Stäblein[68] et W. Apel[69]. A la suite de l’abondant matériel publié par Frère[70], P. Ferretti donne des développements détaillés sur les procédés de centonisation et d’adaptation des formules mélodiques en fonction du texte et de son accentuation [71].

Au cours des années 60, la réalisation d’un véritable catalogue des antiennes de l’office, le Corpus antiphonalium Officii (en abrégé CAO), réalisée par R.-J. Hesbert à partir de douze des plus anciens témoins manuscrits de l’office[72], relance le débat sur un hypothétique archétype[73] et stimule les études sur ce répertoire.

Parmi celles-ci, il faut signaler la thèse de M. Huglo sur les tonaires[74], la création en 1988[75] du Corpus Antiphonalium Officii ecclesiarum Centralis Europae[76] par L. Dobszai et la base de données CANTUS[77] qui met à la disposition des chercheurs les notices et les tables de près de quatre-vingt-quinze sources manuscrites de l’office.

Les travaux de J. Claire sur la modalité et l’office férial[78] ont sensiblement renouvelé la problématique. Ils ont été prolongés par A. Turco pour les antiennes du temporal-sanctoral[79].

Plusieurs ont tenté d’expliquer l’ambiguité terminologique sous-jacente au mot antiphona, en particulier A. Baumstark[80], J. Gelineau[81], H. Hucke[82] et, plus récemment, E. Nowacki[83]. La nouveauté de ce dernier point de vue consiste à relever l’importance des processus de mémorisation du psautier dans l’Eglise ancienne, en particulier dans les communautés monastiques. Mais les arguments de Moneta-Caglio sur la possibilité de concilier les différentes traditions orientales n’ont rien perdu de leur valeur[84].

L’étude des «antiennes doubles» du répertoire ambrosien, par T. Bailey, confirme le lien ancien entre le sens «alternance» et le sens «refrain» du mot antiphona.[85]

Plusieurs des structures historiques ou liturgiques, internes au répertoire des antiennes, ont été mises en lumière par M. Huglo[86], R. Le Roux[87], et surtout Jean Claire[88].

1.3. L’antiphona: une réalité complexe

Cet ensemble d’informations nous amène à considérer l’antienne comme une réalité liturgico-musicale complexe, qui recouvre en fait des formes musicales et des mises en œuvre pratiques distinctes:

«A la

lumière de nos connaissances actuelles, il semble prudent de ne pas

définir le terme antienne trop étroitement. Il peut avoir

recouvert différents types de participation au chant et

différents types d’alternance. Il a probablement été

associé d’abord avec des sites où une telle manière

de chanter était entendue avec une compréhension consciente de

ses présupposés.»[89]

Ces divisions sont, en effet, parfois dissimulées ou, au contraire, renforcées, par des modifications pratiques de l’exécution chorale. C’est à Jean Claire qu’on doit d’avoir mis en évidence la nécessaire distinction des points de vue entre «forme musicale» et «style d’exécution»[90]. Pour nous, l’ambiguïté terminologique s’explique par le fait que dans la psalmodie alternée comme dans la psalmodie responsoriale, il est possible de trouver une certaine alternance[91]. Il y a, en effet, alternance chaque fois qu’on change de «personnel chantant», que cette alternance trouve sa racine dans la forme musicale (psalmodie responsoriale) ou dans la répartition du chant entre les chanteurs (antiphonie à deux chœurs).

1.3.1.

L’alternance ou «antiphonie»

C’est le sens étymologique: l’antiphonie désigne l’alternance entre deux groupes de chanteurs, voire entre un chanteur et un groupe[92], genre musical prisé sous toutes ses formes dès l’antiquité classique:

Alternis dicetis: amant alterna carmenæ[93]

Elle peut s’appliquer aussi bien au chant du psalterium currens (usage monastique et canonial), qu’à des pièces populaires comme la laus magna angelorum[94]. Elle n’exclut pas que les chœurs se rejoignent pour un refrain entre les versets ou au début et à la fin du psaume.

1.3.2.

La réponse à la psalmodie responsoriale par versets

Dès le ive siècle, l’antienne désigne aussi la réponse du chœur à la psalmodie responsoriale simple (alternée ou non) du type de l’office férial. Car dans la psalmodie responsoriale il y a, de fait, un scambio di voce[95] qui peut être regardé comme une «alternance».

«La première façon de “répondre”, la plus automatique, en tout cas, [consiste] tout simplement [à] continuer le texte, à la suite du verset, ou demi-verset, entonné par le chantre.»[96]

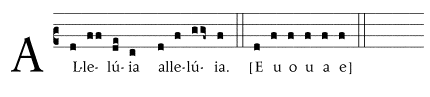

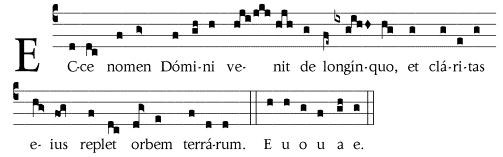

L’office férial contient plusieurs vestiges d’antiennes de ce type, qui sont de simples réponses à la psalmodie responsoriale:

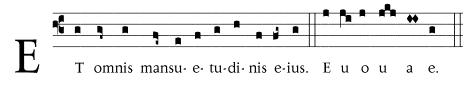

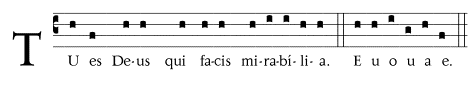

Benevento, Bibl. cap. 21, f° 50r

London BL add 29988, f° 41v

1.3.3. Le

refrain de la psalmodie responsoriale par strophes

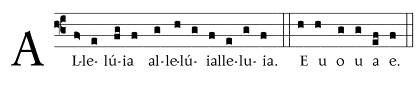

Le chant de l’invitatoire est envisagé de deux manières dans la Règle bénédictine: in directum ou responsorial. Mais à la différence du psalterium currens, les mélodies qui nous sont parvenues pour le psaume 94 sont des mélodies de strophes, et non de versets[97]. Les antiennes correspondantes, notamment dans l’office férial, ne sont jamais – à une exception près, peut-être – des «réponses» de psalmodie mais des pièces achevées, dont les plus simples correspondent au schéma verset + réponse de la psalmodie responsoriale.

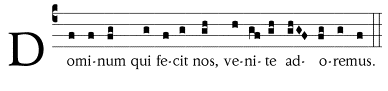

Firenze, Archivesc. s.n., f° 56

Par contre, c’est dans les strophes qu’on retouve les caractères archaïques:

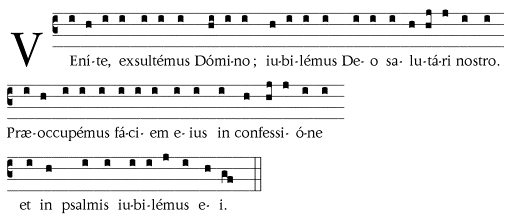

– véritable modalité archaïque (à la cadence finale de la strophe près):

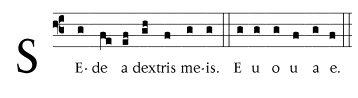

Venite exultemus du 7e mode , de nombreux manuscrits germaniques

Aachen Domarchiv 20, f° 9v

– affirmation de la corde-mère dans la dernière incise: invitatoires du 2e, 4e et 6e ton, avec tendance au mélisme sur les dernières syllabes dans certains cas[98].

Dans cette ligne, le chant du psaume, éventuellement abrégé, rejoint la forme populaire de l’hymne à refrain (du type Gloria laus).

1.3.4. L’antienne, ouverture et/ou conclusion du psaume

Au plus tard à partir du vie siècle, l’antienne désigne aussi la composition chantée une fois au début du psaume et à la fin du psaume. C’est l’antienne par antonomase. Rien ne prouve que, dans un premier temps, ces antiennes aient été chantées après chaque verset du psaume. Ces pièces conservent souvent des traces d’archaïsmes modaux, et on rencontre des antiennes dont la composition renvoie aux diverses étapes du processus de l’évolution modale mis en évidence par J. Claire.

1.3.5. L’antienne «d’apparat[99]»

Le type en est le chant d’introït ou de communion. Sous les formes où elle nous est parvenue, cette antienne appelle toujours un psaume en alternance, mais, au fil du temps, le psaume est devenu secondaire et n’est plus chanté que partiellement. Parfois, c’est le cas de l’antienne de communion, il a fini par disparaître dans l’usage. Nous avons vu plus haut comment Amalaire rattache le chant d’introit au genre antienne.

1.3.6.

L’antienne de procession

Proche de la catégorie précédente, nous trouvons les antiennes de procession contenues dans les graduels et les processionaux médiévaux[100]. Les plus nombreuses sont associées aux Rogations et à la Litanie majeure, grandes supplications publiques convoquées pour exorciser les fléaux de la nature ou de la guerre et implorer la bénédiction céleste sur les fruits de la terre et les entreprises humaines. On en trouve aussi qui furent composées pour les principales fêtes de l’année. Plusieurs d’entre elles nous transmettent peut-être des vestiges directs du répertoire gallican traditionnel.

«Mises à part les grandes antiennes des Rogations, qui appartiennent au fond commun des liturgies latines, les antiennes du dimanche des Rameaux et du Mandatum du Jeudi-saint, qui figurent dans la plupart des graduels et dans le Pontifical Romano-germanique de 950, les grandes antiennes du Temporal et du Sanctoral forment un ensemble de chants proprement inédits, dont l’origine première reste à élucider.»[101]

L’antienne de procession constitue un genre propre dont l’esthétique reste entièrement à étudier, même si, la composition modale et l’ornementation apparentent souvent les antiennes des Rogations aux répons de l’office et aux antiennes du Propre[102]. Peu étudiées jusqu’ici par les chercheurs, nous les avons tenues à l’écart de cette étude.

1.3.7.

L’antienne «de dévotion»

Dans de nombreuses circonstances, les livres liturgiques et dévotionnels[103] des communautés médiévales proposent des antiennes séparées de toute alternance et de tout psaume. Elles ne constituent pas une forme spéciale, mais plutôt une extension du mot antienne. Même si ces pièces se trouvent parfois associées à une psalmodie, elles ne tirent pas leur origine du chant des psaumes. L’exemple le plus connu est le Salve Regina qui apparaît dans les manuscrits cisterciens comme antienne à Benedictus ou Magnificat des grandes fêtes mariales[104], mais qui est encore attribué à une procession par Pierre le Vénérable en 1135[105] et qui est habituellement chanté sans le moindre psaume.

1.4. Les différentes couches de composition

Le répertoire des antiennes de l’office comporte de nombreuses strates de composition, liées au développement progressif et différencié de la psalmodie en Europe occidentale. Une première classification en trois catégories proposée par Gevaert à la fin du xixe s.[106], reprise par Franca[107], s’appuie sur les sources littéraires (psaumes, autres écrits bibliques, actes des martyrs).

Après les travaux de J. Claire sur le répertoire antérieur à l’influence de octoechos[108], la considération des échanges entre Rome et la Gaule[109] et la valorisation des répertoires locaux[110], il est difficile de suivre aujourd’hui des catégories aussi simples.

Sur la base d’une comparaison mélodique des livres grégoriens et vieux-romains, E. Nowacki, tente de préciser les dates de composition, mais rappelle fort justement que:

«Ce qui distingue les antiennes de l’office des autres genres de chant est que la transmission de l’héritage mélodique est largement indépendante de la transmission des chants particuliers.»[111]

En effet, même si on distingue dans le répertoire différents «styles» de composition, témoins de moments historiques successifs, cela ne signifie pas que chaque antienne du groupe considéré soit apparue à cette époque. C’est le propre des pratiques traditionnelles (pas seulement en musique) de pouvoir être reprises et remises au goût du jour[112]. Le début du xxe siècle lui-même n’a-t-il pas été friand des compositions «néo-grégoriennes», comme de tout ce qui était «néo-médiéval»?

Ceci étant précisé, nous pensons pouvoir effectuer dans le répertoire un certain nombre de distinctions liturgico-musicales, que nous présentons sans pour autant urger la dimension chronologique.

1.4.1.

Vestiges directs de la psalmodie responsoriale de type pascal

Les manuscrits médiévaux conservent des antiennes dont la forme remonte à la psalmodie responsoriale de type «pascal» (ou «dominical»).

Certaines de ces antiennes sont purement alleluiatiques, chantées sur l’un des trois modes archaïques de C, D ou E[113]. Le dernier ou les derniers alléluias sont une réponse de psalmodie responsoriale.

Paris BNF lat 802, f° 8

Benevento, Bibl. cap. 21, f° 46v

D’autres antiennes ont gardé la forme d’une psalmodie responsoriale alleluiatique complète, verset + réponse:

Benevento, Bibl. cap. 21, f° 19r

1.4.2. Psalmodie fériale, première

génération

C’est dans l’office férial que se rencontrent les antiennes de la couche de composition qui, liturgiquement, suit immédiatement[114]: psalmodie du premier nocturne des vigiles, psalmodie de vêpres et psaume(s) variable(s) des laudes[115].

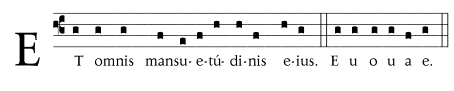

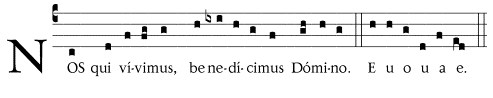

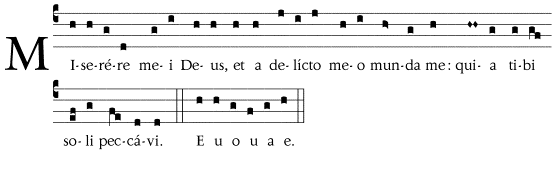

Ces antiennes, non alléluiatiques, sont toujours en étroite connexion avec la psalmodie responsoriale, dont elle reprennent un refrain:

En mi – Charleville BM 86, f° 46v

C’est à cette catégorie que se rattachent les réclames signalées dans le psautier «de saint Germain»[116].

Le refrain est éventuellement précédé d’une intonation:

En ré – Metz BM 461, f° 56

voire intégré dans la forme complète verset + réponse:

En do – Metz BM 461, f° 41

En mi – Benevento Bibl. cap. 21, f° 54v[117]

1.4.3. Psalmodie fériale, seconde génération

C’est toujours dans l’office férial que se rencontrent les antiennes de la génération suivante, liturgiquement parlant. Elles sont liées aux psaumes fixes (50, 66-62, 148-149-150) des laudes.

Les antiennes liées à ces psaumes constituent en effet une série pour la semaine. La tête de série est généralement une antienne étroitement liée à la psalmodie reponsoriale (cf. catégorie précédente). Les autres antiennes de la série possèdent habituellement un texte plus élaboré.

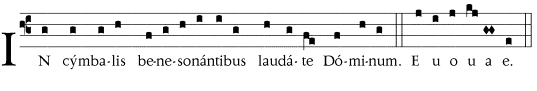

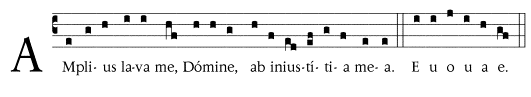

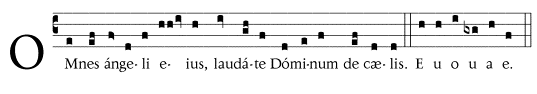

Par exemple, dans Amplius lava me [Domine] ab iniustitia mea, le texte psalmique de base ignore le mot Domine[118]. Dans Omnes angeli eius, laudate Dominum de cœlis, le texte est en fait une centonsation des deux premiers versets du psaume 148.

La structure modale de ces antiennes échappe souvent à la modalité archaïque pour se rattacher à une modalité de type bipolaire[119].

Paris BNF lat 12044, f° 34v

Paris BNF lat 12044, f° 33v

C’est à cette catégorie de composition que nous rattachons les antiennes fériales des cantiques évangéliques[120].

1.4.4.

Psalmodie des fêtes anciennes du temporal-sanctoral

La composition des offices des fêtes nous échappe partiellement. En effet, les premières célébrations festives (temporal et sanctoral) venaient se superposer à la célébration de l’office férial: l’office était doublé, au moins pour la nuit[121]. De légères traces de cet usage subsistent dans les livres de chant romain du xiie s., qui ont gardé deux offices des vigiles à Noël[122] et le jour de la Saint-Pierre. L’office des défunts a longtemps été un office surajouté à l’office du jour.

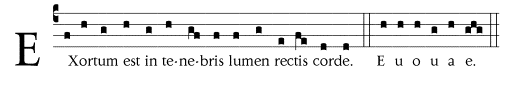

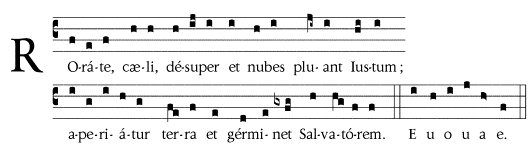

Dans l’office romain des vêpres de Noël, deux des antiennes psalmiques présentent une version plus courte qui ne se retrouve pas dans la tradition romano-franque: Redemptionem misit Dominus populo suo et Exortum est in tenebris lumen rectis corde.

Bibl. Vaticane, Archivo San Pietro, B79, f° 31r

Ce fait donne à penser que certaines fêtes anciennes ont été à l’origine dotées d’antiennes plus simples que celles qui nous sont parvenues.

Dans le répertoire romano-franc (comme dans le romain), les antiennes des fêtes anciennes du temporal et du sanctoral présentent un texte élaboré en trois ou, plus souvent, quatre incises. Pour la plupart, ces antiennes se rattachent à une composition par «mélodie-type».

Mélodie-type du 7e mode: Karlsruhe, BLB SG VI, f° 193r

Mélodie-type du 1er mode: Paris, BnF lat 17296, f° 282v

Leurs mélodies, qui nous parviennent à travers les catégories psalmodiques de l’octoechos carolingien, relèvent souvent d’une modalité structurée autour de deux ou trois pôles architecturaux. Certaines, toutefois, trouvent difficilement leur place dans l’octoechos. L’histoire de la liturgie atteste qu’elles dépendent de traditions modales gallicanes (protus-quarte et antiennes «en IVA», par exemple[123]). On les retrouve spécialement aux temps de l’Avent et de la Passion, ainsi qu’à quelques fêtes d’origine gallicane.

Mélodie-type en protus-quarte: Paris, BnF lat 17296, f° 16v

1.4.5. Cantiques évangéliques des

fêtes anciennes du temporal-sanctoral

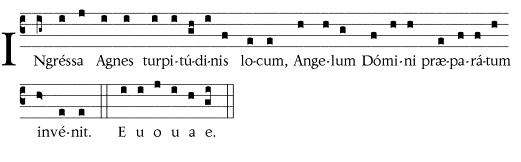

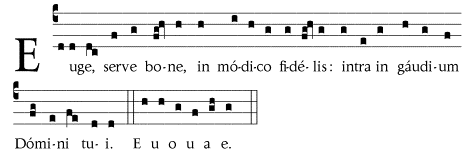

Pour les fêtes anciennes du temporal-sanctoral, les antiennes du cantique évangélique (Benedictus de laudes et Magnificat de vêpres) témoignent habituellement d’un degré supérieur de complexité littéraire et musicale. Quelques unes font appel aux procédés de la mélodie-type, mais, dans l’ensemble, elles recourent surtout à la centonisation. Dans ce procédé, décrit par Ferretti[124], le compositeur s’appuie sur de nombreuses formules originaires des mélodies-type et du fonds des récitatifs, pour composer une sorte de «patchwork»[125]. Mais il en insère aussi quelques nouvelles, qui favorisent un développement du discours modal:

Metz, BM 83, f° 1r

La mélodie donnée au mot «venit» représente une innovation par rapport au timbre Euge serve bone: innovation qui ouvre la porte aux développements du protus à l’aigu du la, et donne naissance à un nouveau type de premier mode, avec si mobile.

1.4.6.

Psalmodie du temporal-sanctoral, compositions plus récentes

Ce sont les séries d’antiennes des Laudes des dimanches du Carême et de ses préparations (Quinquagésime, Sexagésime et Septuagésime).

A l’origine, le dimanche, les antiennes sont toutes alléluiatiques. La Regula Benedicti semble introduire les premières antiennes non psalmiques du dimanche aux vêpres[126], probablement pour répondre à l’émergence d’une requête de variété.

Lorsque l’alléluia a été proscrit de l’office en Carême, puis aux trois dimanches précédents, il a fallu composer des antiennes psalmiques pour les laudes[127]. C’est l’origine des séries d’antiennes que nous trouvons dans les manuscrits aux quatre premiers dimanches de Carême[128] et à ceux de la Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime. Présentes cependant et universellement répandues dès les premiers témoins de la transmission écrite, ces antiennes se détachent des catégories précédentes par des formules inhabituelles ou des enchaînements nouveaux.

Benevento, Bibl. Cap. 21, f° 78r

1.4.7.

Importations et influences grecques

L’année liturgique comporte un certain nombre d’offices qui ont été, partiellement ou en totalité, traduits et importés de la liturgie orientale[129]. Quatre fêtes se distinguent nettement à cet égard.

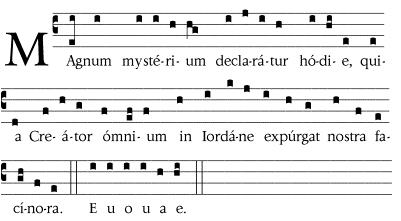

L’octave de l’Epiphanie, office du Baptême du Christ. La critique interne des textes et des mélodies confirme la chronique carolingienne qui fait de ce jeu d’antiennes une traduction presque directe du grec[130]. La tradition orientale confirme la probabilité de l’échange[131].

Metz, BM 461, f° 154.

La procession du 2 février comporte de nombreux éléments orientaux: antiennes grecques ou bilingues. Mais ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans l’office. Sauf peut-être dans la très curieuse antienne Hodie Maria Virgo, dont la mélodie – unique – fluctue au gré des manuscrits entre 1er et 8e modes, grâce au jeu du bémol et du bécarre. Le liturgiste A. Baumstark fait remonter aux traditions grecques l’usage de commencer les antiennes par Hodie[132].

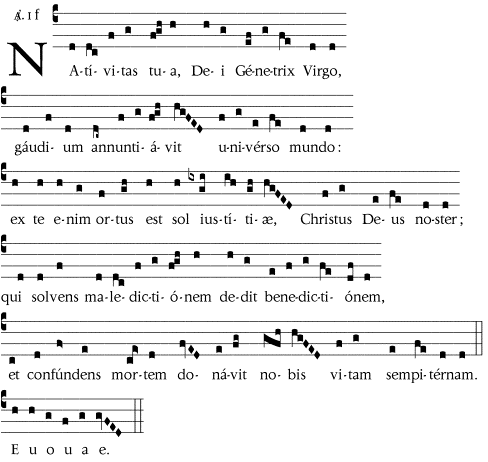

L’office de la Nativité de la Vierge (8 septembre) comporte une antienne traduite littéralement du grec: Nativitas tua[133]. La forme mélodique de cette antienne constitue un véritable hapax dans le répertoire romano-franc, avec des parallèles esthétiques dans le répertoire milanais ancien[134].

Paris, BnF lat 12044, f° 183v

Les éléments grecs de ces deux dernières fêtes mariales ont très bien pu être introduits lors du pontificat de Serge I (687-701), pape originaire d’Antioche, versé dans les questions musicales[135], et auquel le Liber pontificalis attribue le renforcement, voire l’introduction, des grandes fêtes mariales[136].

L’octave de Noël, office de la Circoncision. Sur le plan littéraire et, dans une certaine mesure, sur le plan musical, l’office présente une grande originalité, qui l’a longtemps fait considérer comme une traduction du grec[137]. Même si l’une des antiennes est bien d’origine grecque[138], aucune source orientale n’a jusqu’ici été découverte pour les autres[139]. Le texte de la première antienne (O admirabile commercium) pourrait même relever de la tradition latine: par contre, la dernière antienne des Laudes (Ecce Maria) présente sous une double tradition[140], n’est pas chantée à Rome le 1er janvier.

On trouve aussi des racines grecques dans la liturgie de la Croix, comme l’antienne Salva nos Christe salvator[141].

Au-delà de ces occurrences bien précises, il faut remarquer que des pans entiers des temps de l’Avent, de Noël et de l’Epiphanie témoignent, par leur composition littéraire, des usages orientaux. Ainsi, par exemple:

– les antiennes O[142],

– les antiennes commençant par Hodie (Noël, Epiphanie),

– les antiennes de structure dialoguée, légèrement théatrale: Quomodo fiet istud, Quem vidistis, Pastores dicite, etc.

Pourtant, dans la forme où elles nous parviennent, ces pièces semblent parfaitement intégrées au style musical du répertoire romano-franc. Si elles relèvent d’une influence orientale, celle-ci s’est probablement exercée par l’intermédiaire des liturgies gallicanes, à une époque bien antérieure à la romanisation de la liturgie gallicane. Ainsi, le temps liturgique de l’Avent n’existait pas à Rome avant le vie siècle, époque où il a été importé directement de Gaule[143], qui le connaissait depuis longtemps en raison de son évangélisation directe par les milieux syro-palestiniens. De même les deux dernières semaines du Carême et la liturgie de la Croix.

1.4.8. Psalmodie pascale-dominicale de seconde génération

Une seconde génération d’antiennes alléluiatiques a été créée pour les dimanches. On la trouve principalement à certains dimanches du temps pascal et pour l’office de «l’Adieu à l’alléluia», création probablement hispanique, acclimatée en Gaule[144]. Le plus souvent composées sur des mélodies préexistantes, ces nouvelles antiennes apparaissent, pour certaines régions, dans les premiers manuscrits de l’office.

Comme nous l’avons fait remarquer ailleurs[145], elles constituent le premier témoin d’une transmission orale du répertoire antérieure au développement de la notation. Le procédé de leur transmission montre une étroite imbrication entre transmission orale et transmission écrite[146].

1.4.9.

Les compositions plus tardives (après le xe

siècle)

La composition des antiennes de l’office a continué longtemps après la diffusion des premiers manuscrits notés. Même si elles ne sont pas prises en compte dans cette étude – car élaborées en milieu de tradition écrite déjà forte – elles doivent être signalées pour la richesse et la nouveauté de leurs développements mélodiques, ainsi que pour leur caractère spécifiquement régional.

Ce répertoire contient une part notable des antiennes composées pour les cantiques évangéliques des dimanches du temps après la Pentecôte, ainsi que des antiennes bibliques en lien avec les lectures de l’Ancien Testament (office nocturne)[147].

C’est à ce mouvement plus tardif de composition que nous rattachons les offices, parfois versifiés, du sanctoral, qui ont récemment fait l’objet d’études importantes[148].

1.5. Aires géographiques et culturelles de diffusion

Les compositions de l’office n’ont pas suivi – et de loin – la même diffusion que celles du Propre de la messe. La consultation des manuscrits médiévaux montre à cet égard des aires de diffusion diverses. Un bon état de la situation est fourni par l’édition du Corpus antiphonalium officii de R.-J. Hesbert, auxquel nous nous référons ici[149].

La romanisation des liturgies gallicanes est spécialement marquée à la fin du viiie s., aussi fixe-t-on généralement à cette époque la composition du répertoire romano-franc. Ce serait une vue un peu simplificatrice d’appliquer cette considération à l’office. En effet, la romanisation ne suit pas le même processus et ne comporte pas les mêmes conséquences pour l’office et pour le Propre de la messe.

Dans l’office, les compositions locales étaient nombreuses et les pratiques régionales beaucoup moins contrôlables:

«En comparaison avec l’uniformité des

chants de la messe, l’office se distingue donc par une grande

variabilité, à la fois à la fois dans le répertoire

des pièces et dans leur déploiement.»[150]

Lorsque la règle bénédictine supplanta en Gaule la règle irlandaise de saint Colomban, ce fut d’abord et surtout dans l’ordre d’une observance monastique moins rigoureuse et d’une plus grande discrétion. La liturgie «bénédictine» de l’office mit beaucoup plus de temps à passer dans les usages du nord, et les structures mélodiques venues du sud ne s’introduisirent que plus tard et de façon parfois très limitée[151].

Dans l’office férial, les mélodies-type d’origine gallicane sont souvent restées en usage à côté des compositions d’origine romaine[152]. Au début du xviiie siècle, l’abbé Lebeuf en trouvera encore de nombreuses traces dans maint diocèse de France[153]. Ainsi, la psalmodie à plusieurs teneurs du In exitu Israel[154], des antiennes avant la communion, comme Venite populi ou Emitte spiritum[155], apparaissent-elles comme des usages bien enracinés en Gaule.

Une première distinction dans le répertoire des antiennes est due à l’organisation distincte des offices «séculier»[156] et «bénédictin»[157]. Le nombre d’antiennes requises pour une fête est différent dans les deux cas, l’office monastique demandant un nombre supérieur de pièces.

La nuit, l’office «séculier» est constitué de trois nocturnes comportant chacun trois antiennes, trois psaumes, trois lectures et trois répons. Dans l’office «bénédictin», les nocturnes d’un jour de fête ou d’un dimanche comportent 4 antiennes, 4 lectures et 4 répons. Le dernier nocturne est composé de cantiques de l’Ancien Testament et non de psaumes. Ces différences expliquent pourquoi la tradition monastique[158] a parfois dû élaborer des antiennes supplémentaires par rapport à l’usage séculier.

«On ne redira jamais assez qu’il n’y a pas un cursus liturgique monastique unique qui aurait pris sa source au Mont-Cassin pour se répandre de là dans toute l’Eglise. La Regula donne un cadre, mais c’est tout. Chaque monastère est étroitement dépendant pour le choix des antiennes et des répons de la liturgie romaine locale, sauf à modifier totalement ce cursus le jour où le monastère entrera dans une fédération monastique – ainsi Cluny – dont il consent avec plus ou moins de bonne grâce à accepter l’office liturgique.»[159]

Une deuxième distinction s’impose, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir au chapitre III, à propos des variantes françaises: la division entre Est et Ouest, mise en évidence pour la messe[160] comme pour l’office[161].

Au-delà de ces deux distinctions, le répertoire des antiennes comporte des pièces dont la diffusion est circonscrite à une zone particulière et limitée, voire à un centre unique. C’est le cas, par exemple, pour de nombreuses antiennes bénéventaines, conservées dans la seule aire géographique de Bénévent (L[162]). Cependant, Bénévent se distingue aussi par des antiennes dont la diffusion est large mais qui possèdent une mélodie propre à Bénévent. Ainsi:

|

Incipit |

CAO |

tableau |

|

Sinite

parvulos |

4966 |

150 |

|

Domine

ostende |

2366 |

321 |

|

Euntes

docete |

2735 |

683 |

|

Magnificavit |

3671 |

759 |

Le manuscrit Toledo, Biblioteca

capitular 44.1

nous fait connaître un centre de ce genre. Il comporte tout un corpus

d’antiennes qui n’ont jamais été chantées ailleurs[163]. Ainsi:

|

Incipit |

tableau |

Incipit |

tableau |

|

Benedictus

es |

177 |

Unus

Dominus |

604 |

|

Vos estis

qui |

192bis |

Magister

bone |

628 |

|

Benedictum

nomen |

311 |

Si vis

perfectus |

629 |

|

Quicumque

spiritu |

355 |

Trademini

autem |

639 |

|

Renovamini |

362 |

Induite

vos |

666 |

|

Gratias

agimus |

456 |

Domine tu

omnia |

680 |

|

Ego

clamavi |

470 |

Gaudete

quia |

714 |

|

Nos ergo |

555 |

Beati

eritis |

755 |

|

Christus

passus |

557 |

Cum

dixerint |

756 |

|

Vincenti

dabo |

572 |

Date

eleemosynam |

780 |

|

Fratres

hortamur |

587 |

Audite…

non |

959 |

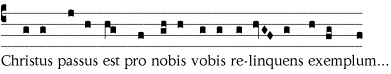

Ces antiennes n’innovent pas dans leur composition mélodique: celle-ci reprend le plus souvent des formules connues du répertoire des timbres antiphoniques. Mais les lois d’enchaînement des centons et de leur adaptation au texte sont parfois perdues de vue, ce qui conduit à des phraséologies insolites[164], comme dans l’antienne:

(Toledo, B. cap. 44.1, f° 81)[165]

Un autre centre, celui de Saint-Denis, présente lui aussi un comportement original. Le manuscrit Paris BNF lat 17296 (D), témoigne qu’à un moment donné, la tradition dyonisienne a élaboré toute une collection d’antiennes propres[166]:

|

Incipit |

CAO |

tableau |

|

Auge in

nobis |

1531 |

354 |

|

Cognoscimus |

1847 |

791 |

|

Ecce

Iesus |

2521 |

434 |

|

In verbum

tuum |

3308 |

533 |

|

Maria

noli iam |

3703 |

304 |

|

Qui enim

voluerit |

4469 |

136 |

|

Veniet

dies |

5336 |

593 |

|

Vivam et

custodiam |

5479 |

459 |

Mais outre ce corpus proprement dyonisien, l’originalité du manuscrit consiste à proposer pour certaines antiennes (parfois assez répandues par ailleurs), une mélodie spéciale, propre à Saint-Denis. Parfois, cette mélodie est partagée par des sources voisines comme Worcester F. 160 ou Mont-Renaud. Ainsi:

|

Incipit |

CAO |

tableau |

D s’oppose à

|

|

|

Beata viscera |

1573 |

34 |

E Mz83 Ital. |

variante textuelle |

|

Dilexit Andream |

2229 |

867 |

B HRFS |

variante textuelle |

|

Ecce Agnus Dei |

2490 |

614 |

R |

|

|

Ecce ascendimus |

3495 |

274 |

EV F |

|

|

Extende Domine |

2826 |

486 |

BEV HR |

|

|

Homo erat |

3127 |

208 |

Ital. Aquitains F |

avec ELI et W |

|

Iam non dicam |

3471 |

330 |

H F Tol2 Silos Ital. |

|

|

Illuxit nobis |

3188 |

402 |

FL Ital. |

|

|

Magi videntes |

3655 |

40 |

R Tol1 ELI W |

|

|

Non omnis qui dicit |

3926 |

139 |

MV HRFSL |

|

|

Nonne decem |

3945 |

169 |

BMV HRFSL |

|

|

Optimam partem |

4167 |

165 |

B HR Tol1 |

|

|

Patefactæ sunt |

4229 |

901 |

BEMV HRSL |

avec ELI |

|

Petite et dabitur |

4280 |

419 |

BEV L |

|

|

Quinque prudentes |

4543 |

620 |

HR Tol2 |

avec Worcester |

|

Salus æterna |

4682 |

26 |

L Mz83 Tol |

|

|

Sancta et immaculata |

4700 |

189 |

B H Mz83 |

|

|

Si ergo vos |

4893 |

81 |

EM HD |

variante textuelle |

|

Spiritus ubi vult |

5009 |

351 |

Mz83 |

variante textuelle |

|

Surrexit enim |

5082 |

797 |

GB HRF |

|

|

Tollite iugum |

5158 |

127 |

E HRFS |

|

|

Tunc surrexerunt |

5251 |

968 |

|

avec Worcester |

|

Visitavit nos |

5474 |

382 |

Pl65 |

|

Au-delà de ces particularités très locales, Saint-Denis contient des offices propres à une zone géographique plus large, liée à une extension monastique, comme l’office des saints évangélistes, qu’on retrouve à Saint-Denis, Saint-Maur, Worcester et en Aquitaine:

|

Incipit |

CAO |

tableau |

|

Mittens Dominus |

3798 |

160 |

|

Sapientiam antiquorum |

4813 |

73 |

|

Collaudabunt |

1851 |

51 |

|

Electi sunt |

2625 |

449 |

|

Iesu Christi Domini |

3482 |

214 |

|

Dilecti Deo |

226 |

687 |

Saint-Denis se rattache plus largement aux traditions françaises. Une antienne de grande diffusion européenne pourra ainsi avoir une mélodie propre, partagée par les manuscrits de Saint-Denis, de Saint-Maur , de Noyon, de Worcester, avec parfois des contacts en Aquitaine, et une mélodie complètement différente en Allemagne et en Italie.

Ainsi:

|

Incipit |

CAO |

tableau |

|

Accipiens Dominus |

1232 |

130 |

|

Beatissimæ Virginis |

1596 |

188 |

|

Nunc dimittis |

3975 |

898 |

|

Nuptiæ quidem |

3980 |

619 |

|

Sint lumbi vestri |

4968 |

634 |

Deux autres répertoires notables:

– des antiennes diffusées dans la partie nord de l’Italie, région comportant de nombreux sièges épiscopaux et sujette à des échanges culturels complexes[167],

– les antiennes de la zone germanique, couvrant de nombreux centres de la mer du Nord au nord de l’Italie et du Rhin à l’est de l’actuelle Autriche.

Il y a ensuite les antiennes dont la diffusion est liée à un réseau monastique comme Cluny[168], ou à un ordre religieux centralisé, comme les Chartreux[169], les Cisterciens[170], les Prémontrés[171].

Une mention spéciale doit être faite des antiennes qui ne se trouvent que dans le manuscrit C (Paris, BnF lat 17436) du CAO. Elles ne sont pas réellement accessibles, ni contrôlables, dans la mesure où elles sont dépourvues de toute notation dans ce manuscrit. Il est cependant tout à fait remarquable de constater qu’un nombre notable de ces antiennes se retrouve, doté d’une notation musicale, dans certains manuscrits uniques de la tradition écrite postérieure. Ainsi, par exemple, les manuscrits Toledo, Bibl. cap. 44.1 et Toledo, Bibl. cap. 44.2 sont-ils témoins (parfois avec Albi, BM Rochegude 44) de quelques vestiges de ce répertoire propre à Compiègne:

|

Antienne |

CAO |

Tol. 44.1 |

Tol. 44.2

|

Albi 44 |

|

At Iesus |

1508 |

100v* |

- |

|

|

Beati |

1586 |

98v |

210v |

99v |

|

Beatus

medardus |

1647 |

101r |

118v |

|

|

Caritas |

1771 |

95v |

114r |

98v |

|

Christus |

1792 |

67v |

89v |

85r |

|

Cumque

pervenisset |

2069 |

130v* |

- |

|

|

Docebit |

2316 |

lacune |

7r |

59r |

|

Dominus

mecum |

2416 |

70v* |

- |

|

|

Dumque |

2482 |

- |

61r |

|

|

E caelo |

2485 |

101r |

118v |

|

|

Estote |

2683 |

53r |

68v |

77r |

|

Fratres |

2900 |

99r |

212v |

|

|

In

humilitate |

3242 |

72v* |

- |

|

|

In

sanctis |

3283 |

20r* |

- |

|

|

In

sanctis |

3283 |

134v* |

- |

|

|

Lutum |

3648 |

64v |

75v |

83v |

|

Mulier |

3822 |

- |

80r |

85r |

|

Multiplicabitur |

3836 |

- |

12v |

60r |

|

Nuptiae |

3981 |

- |

211v |

|

|

Orate |

4184 |

53r |

68v |

77r |

|

Pater si

non |

4246 |

70v* |

- |

|

|

Rex |

4655 |

- |

10r |

58v |

|

Si enim |

4892 |

- |

102r |

|

|

Te trina |

5125 |

- |

117v |

|

|

Venite |

5349 |

lacune |

7r |

60r |

Cette diffusion lointaine[172] restait jusqu’ici une énigme. L’étude du manuscrit 44 de la Bibliothèque municipale Rochegude d’Albi commence à fournir les premiers éléments d’explication[173]. En effet ce manuscrit, chronologiquement intermédiaire entre Compiègne et les deux manuscrits de Tolède, à peine neumé[174], contient de nombreuses antiennes communes avec eux. «Chaînon manquant» entre compiègne et Tolède, il témoigne que très tôt la réforme liturgique carolingienne a été importée en Aquitaine[175]. Ce fait a trouvé confirmation dans le répertoire des antiennes de procession[176].

En comparaison, il est intéressant d’observer le comportement des manuscrits des autres régions (à ne considérer ici que ceux du CAO).

La région bénéventaine, qui reçut le répertoire romano-franc très tôt[177], ne conserve que 4 antiennes propres à Compiègne. Saint-Gall 390-391 n’en a aussi conservé que quatre. Il est facile de comprendre comment Saint-Denis (Paris, BnF lat 17296) peut conserver 16 antiennes du répertoire propre à C. Plus étonnant, la tradition de S. Maur des Fossés, voisine géographiquement, n’en connaît que deux. La diffusion dans le nord de l’Italie réserve aussi des surprises: Monza n’est atteinte que par trois antiennes propres à Compiègne, tandis que le plus ancien manuscrit d’Ivrea en accepte 18.

1.6. Les antiennes retenues pour l’étude

Comment s’est opérée la diffusion des antiennes romano-franques de l’office dans l’empire carolingien? Dom Jean Claire – un peu comme l’abbé Lebeuf à une autre époque[178] – a fort bien remarqué que, dans l’antiphonaire des provinces de France, les souvenirs romains côtoient de larges vestiges du chant gallican, en particulier les timbres antiphoniques[179]. Encore se limitait-il aux antiennes des couches les plus anciennes de l’office férial. Pour le reste de l’office, c’est une étude qui resterait entièrement à conduire.

Devant cette situation, notre étude a donc choisi de donner le primat aux antiennes qui, d’après les manuscrits du CAO, se trouvent diffusées dans la plus grande partie de l’Europe et qui sont déjà présentes dans le manuscrit dit «de Hartker» (Sankt Gallen, Stiftsbibl. 390-391). Même si nous ignorons largement le processus de leur diffusion, elles nous fournissent une matière «antiphonique» relativement homogène qui a dû s’enraciner rapidement dans les différents régions d’Europe.

Des antiennes plus tardives ou de diffusion limitée, seules quelques unes ont été prises en compte, dans la mesure où elles permettaient de mettre en évidence un phénomène de variantes intéressant.

Les antiennes qui forment la base de cette étude constituent un ensemble de plusieurs centaines de pièces dont on trouvera la liste dans le volume d’annexes. Chacune a fait l’objet d’un tableau comparatif manuscrit établi à partir de sources liturgiques médiévales. Seuls les tableaux utiles à l’étude sont publiés dans le volume d’annexe, la liste en est donnée à la page suivante.

Comme on peut le constater, le corpus d’antiennes retenu s’étend aux diverses couches de composition évoquées plus haut et antérieures à la mise par écrit du répertoire. Il permet de nombreuses comparaisons entre les documents manuscrits. C’est pour un tel corpus de pièces qu’on est le mieux fondé à envisager un phénomène d’acculturation et de remodelage différencié, qui rende compte à la fois de l’unité de la tradition musicale pour une pièce donnée, et des variantes locales rencontrées pour cette pièce dans les différents centres.

En petit nombre, les antiennes du Propre de la Messe ont aussi été mises à contribution dans certaines parties de l’étude. La définition de ce type de variante apparaît plus clairement à partir des antiennes du Propre de la messe. Au contraire, les antiennes de l’office fournissent un grand nombre de cas qui mettent en lumière les limites du concept de variante locale.

Les

numéros renvoient aux tableaux comparatifs du volume d’annexes.

|

A Christo de coelo |

207 |

|

A saeculo non est auditum |

97 |

|

Accepit autem omnes timor |

157 |

|

Accipiens Dominus septem |

130 |

|

Ad faciendam nobis |

807 |

|

Adesto Deus unus |

850 |

|

Adolescens tibi dico |

158 |

|

Afferte Domino filii |

384 |

|

Agathes laetissima |

853 |

|

Ait Petrus principibus |

854 |

|

Ambulabunt mecum |

855 |

|

Ambulans Iesus |

358 |

|

Animae impiorum |

405 |

|

Audistis quia dixi |

332 |

|

Audite et intellegite Non |

959 |

|

Auditu auris audivi |

584 |

|

Auge in nobis, Domine |

354 |

|

Baptizat miles Regem |

390 |

|

Baptizatur Christus |

393 |

|

Beata viscera |

34 |

|

Beati eritis |

755 |

|

Beati mundo corde |

49 |

|

Beatissimae Virginis Mariae |

188 |

|

Beatus Laurentius clamavit/orabat |

231 |

|

Beatus venter |

380 |

|

Benedicat terra Domino |

280 |

|

Benedictum nomen gloriae |

311 |

|

Benedictus Dominus Sidrach |

592 |

|

Benedictus es in templo sanctae |

177 |

|

Benedictus es in templo sancto |

179 |

|

Caput draconis |

396 |

|

Caro et sanguis |

135 |

|

Christi virgo |

861 |

|

Christus Deus noster |

381 |

|

Christus passus est |

557 |

|

Cito euntes |

438 |

|

Civitatem istam |

186 |

|

Cognoscimus Domine |

791 |

|

Collaudabunt multi |

51 |

|

Concussum est mare |

52 |

|

Confitebor tibi Domine Rex |

681 |

|

Consilium fecerunt |

117 |

|

Convertimini ad me |

273 |

|

Crucifixus surrexit |

53 |

|

Crux benedicta nitet |

54 |

|

Cuius pulchritudinem |

862 |

|

Cum autem esset Stephanus |

242 |

|

Cum autem venerit ille |

349 |

|

Cum dixerint omne malum |

756 |

|

Cum turba plurima |

360 |

|

Cum videris nudum |

427 |

|

Date eleemosynam |

780 |

|

Dedit illi Dominus |

496 |

|

Dedit pater paenitenti |

98 |

|

Descendentibus illis |

865 |

|

Descendit Spiritus Sanctus |

46 |

|

Detinebant turbae |

143 |

|

Dico vobis Gaudium |

866 |

|

Dies Domini sicut fur |

22 |

|

Dignum sibi Dominus |

720 |

|

Dilecti Deo |

687 |

|

Dilexit Andream |

867 |

|

Dixit autem discipulus |

56 |

|

Dixit autem Dominus Simoni |

211 |

|

Dixit Dominus Matri |

187 |

|

Dixit Dominus mulieri |

134 |

|

Dixit Iesus Petro |

137 |

|

Dixit quidam ad Iesum |

623 |

|

Domine Iesu Christe |

259 |

|

Domine ostende nobis |

321 |

|

Domine tu omnia |

680 |

|

Dominus firmamentum |

458 |

|

Dominus quidem Iesus |

436 |

|

Dum flerem |

296 |

|

Dum fortis armatus |

363 |

|

Dum venerit Paraclitus |

334 |

|

Ecce advenit dominator |

41 |

|

Ecce Agnus Dei |

614 |

|

Ecce ascendimus Ierosolymam |

274 |

|

Ecce Iesus occurrit illis |

434 |

|

Ecce Maria |

814 |

|

Ecce nunc palam |

346 |

|

Ecce vere Israelita |

707 |

|

Ego clamavi |

470 |

|

Ego pro te rogavi |

872 |

|

Ego sum alpha et o |

308 |

|

Ego vox clamantis |

374 |

|

Eiice primum |

154 |

|

Electi sunt in Christo |

449 |

|

Eloi Eloi |

122 |

|

Erat Ioseph et Maria |

375 |

|

Eruisti Domine |

489 |

|

Erumpant montes |

95 |

|

Et dicebant ad invicem |

568 |

|

Et intrantes domum |

16 |

|

Et me scitis |

406 |

|

Et venerunt festinantes |

15 |

|

Euntes docete omnes gentes |

683 |

|

Evigila super nos |

80 |

|

Exsultabunt sancti |

430 |

|

Extende Domine |

486 |

|

Facite vobis amicos |

167 |

|

Fiat, Domine, cor meum |

765 |

|

Fontes aquarum |

391 |

|

Fratres Existimo |

196 |

|

Fratres hortamur vos |

587 |

|

Fundamenta templi |

182 |

|

Gaude et laetare filia Sion |

1 |

|

Gaudeamus omnes fideles |

949 |

|

Gaudete et exultate |

58 |

|

Gaudete quia nomina |

714 |

|

Gloria et honor Deo |

875 |

|

Gloria haec est |

107 |

|

Glorificamus te |

27 |

|

Gratias agimus Deo |

456 |

|

Haec autem scripta sunt |

689 |

|

Hesterna die Dominus |

728 |

|

Hi sunt qui venerunt |

59 |

|

Homo erat in Ierusalem |

208 |

|

Homo iste fecit mirabilia |

262 |

|

Homo quidam erat dives |

367 |

|

Iam non dicam vos |

330 |

|

Ierusalem civitas sancta |

172 |

|

Ierusalem respice |

8 |

|

Iesu Christi Domini |

214 |

|

Iesum qui crucifixus |

566 |

|

Ille me clarificabit |

340 |

|

Illuxit nobis dies |

402 |

|

In aeternum Dominus |

450 |

|

In civitate Dei |

175 |

|

In die tribulationis |

63 |

|

In Galilaea Iesum |

569 |

|

In Patre manet |

640 |

|

In verbum tuum |

533 |

|

Induit me Dominus |

880 |

|

Induite vos armaturam |

666 |

|

Inseparabilis fides |

61 |

|

Ioannes apostolus et evangelista |

60 |

|

Ipsi sum desponsata |

882 |

|

Iste est Ioannes cui |

62 |

|

Iste est qui contempsit |

255 |

|

Iste est qui pro lege Dei |

256 |

|

Iucundus homo |

64 |

|

Iugum enim meum |

128 |

|

Iustorum animae |

752 |

|

Iustum deduxit Dominus (maior) |

889 |

|

Iustum deduxit Dominus (minor) |

888 |

|

Iustus cor suum |

258 |

|

Lux orta est super nos |

31 |

|

Lux perpetua lucebit |

66 |

|

Magi videntes stellam |

40 |

|

Magister bone |

628 |

|

Magnificavit eum |

759 |

|

Magnum mysterium |

397 |

|

Malos male perdet (minor) |

140 |

|

Mane surgens Iacob |

181 |

|

Maria autem conservabat |

890 |

|

Maria noli iam flere |

304 |

|

Maria Virgo semper laetare |

70 |

|

Mens mea solidata |

203 |

|

Meus cibus est |

648 |

|

Mihi vivere Christus |

67 |

|

Miserunt Iudaei sacerdotes |

9 |

|

Misit Dominus manum |

688 |

|

Missus sum ad oves |

126 |

|

Mittens Dominus |

160 |

|

Multitudo languentium |

682 |

|

Nam et ego homo sum |

156 |

|

Nato Domino angelorum |

805 |

|

Natus est nobis hodie |

18 |

|

Nemo ascendit in coelum |

336 |

|

Nemo tollit a me |

86 |

|

Nesciens Mater Virgo |

68 |

|

Nisi ego abiero |

347 |

|

Nisi granum frumenti |

105 |

|

Nisi quis renatus |

306 |

|

Nisi tu Domine |

652 |

|

Non auferetur sceptrum |

11 |

|

Non dico tibi Petre |

94 |

|

Non enim loquetur |

348 |

|

Non enim misit Deus |

415 |

|

Non est hic aliud |

180 |

|

Non lotis manibus |

365 |

|

Non omnis qui dicit |

139 |

|

Non potest arbor bona (maior) |

155 |

|

Non potest arbor bona (minor) |

155 |

|

Non pro his rogo |

345 |

|

Non sis mihi |

485 |

|

Nonne decem mundati |

169 |

|

Nos ergo diligamus |

555 |

|

Nunc dimittis Domine |

898 |

|

Nuptiae factae sunt |

737 |

|

Nuptiae quidem paratae |

619 |

|

O Regem coeli |

790 |

|

Omne datum optimum |

376 |

|

Omnis qui petit accipit |

369 |

|

Omnis qui se exaltat |

166 |

|

Omnis terra adoret |

388 |

|

Omnis vallis |

4 |

|

Optimam partem |

165 |

|

Ordines angelorum |

44 |

|

Pastores dicite |

21 |

|

Pastores loquebantur |

25 |

|

Patefactae sunt ianuae |

901 |

|

Pater Abraham |

271 |

|

Pater diligit Filium |

310 |

|

Per te Maria Virgo |

23 |

|

Petite et dabitur |

419 |

|

Ponent Domino |

5 |

|

Praecepit Iesus |

131 |

|

Praecursor Ioannes |

398 |

|

Praesepis angustia |

730 |

|

Quantas habeo iniquitates |

608 |

|

Quanto eis praecipiebat |

149 |

|

Qui de terra est |

275 |

|

Qui enim corpori suo |

729 |

|

Qui enim voluerit |

136 |

|

Qui vicerit faciam illum |

197 |

|

Quicumque Spiritu Dei |

355 |

|

Quid mihi et tibi est |

42 |

|

Quidam autem Iudaei |

103 |

|

Quinquaginta annos |

113 |

|

Quinque prudentes |

620 |

|

Quis ascendet |

452 |

|

Quis tibi videtur |

161 |

|

Quoniam confortavit |

174 |

|

Quotidie apud vos |

121 |

|

Recordare mei |

534 |

|

Regnavit Dominus |

279 |

|

Renovamini spiritu |

362 |

|

Replevit et inebriavit |

120 |

|

Rogabo Patrem meum |

435 |

|

Salus aeterna mundo |

26 |

|

Sancta Dei Genitrix |

227 |

|

Sancta et immaculata |

189 |

|

Sancta Maria Virgo |

228 |

|

Sapientiam antiquorum |

73 |

|

Saule Saule |

839 |

|

Scio cui credidi |

912 |

|

Scio quod Iesum |

293 |

|

Sepulto Domino |

123 |

|

Si coram hominibus |

914 |

|

Si ergo vos cum sitis |

81 |

|

Si quis fecerit |

147 |

|

Si vis perfectus |

629 |

|

Sic veniet |

577 |

|

Sicut exaltatus |

108 |

|

Significavit Dominus |

110 |

|

Simile est regnum coelorum sagenae |

129 |

|

Sinite parvulos |

150 |

|

Sint lumbi vestri |

634 |

|

Speciosus forma |

500 |

|

Spes nostra |

247 |

|

Spiritu sapientiae |

764 |

|

Spiritus Sanctus procedens |

428 |

|

Spiritus ubi vult spirat alleluia |

352 |

|

Spiritus ubi vult spirat et vocem |

351 |

|

Stabunt iusti |

74 |

|

Stella nobis visa est |

39 |

|

Stolam iucunditatis |

916 |

|

Sub tuam protectionem |

739 |

|

Super ripam Iordanis |

43 |

|

Surrexit Christus et illuxit |

77 |

|

Surrexit Dominus de sepulcro |

75 |

|

Surrexit enim sicut dixit |

797 |

|

Talis est dilectus meus |

264 |

|

Tanto tempore vobiscu |

115 |

|

Te invocamus |

918 |

|

Te iure laudant |

76 |

|

Te qui in spiritu |

392 |

|

Tolle Puerum |

17 |

|

Tollite iugum meum |

127 |

|

Trademini autem |

639 |

|

Tres ex uno ore |

442 |

|

Tunc surrexerunt |

968 |

|

Ululate pastores |

124 |

|

Unum opus feci |

145 |

|

Unus Dominus |

604 |

|

Vade iam |

100 |

|

Vado parare vobis… et iterum accipiam |

410 |

|

Vado parare vobis… et iterum veniam |

410 |

|

Veni et libera nos |

515 |

|

Veniente sponso |

199 |

|

Venientes venient |

925 |

|

Veniet dies Domini |

593 |

|

Venit Maria nuntians |

437 |

|

Venite omnes populi |

38 |

|

Venite post me |

926 |

|

Verbum caro factum ( minor) |

267 |

|

Verbum caro factum (maior) |

403 |

|

Veri adoratores |

89 |

|

Veterem hominem |

386 |

|

Videbunt in quem |

119 |

|

Vidit Iacob scalam |

185 |

|

Vigilate itaque |

373 |

|

Vincenti dabo |

572 |

|

Virgo Dei Genitrix |

379 |

|

Virgo hodie fidelis |

32 |

|

Virgo verbo concepit |

28 |

|

Visitavit nos |

382 |

|

Vivam et custodiam |

459 |

|

Vos estis qui permansistis |

192 |

|

Vox de coelis |

45 |

|

Vulpes foveas habent |

159 |